粉飾決算に手を染めると、企業イメージが大きく低下するほか、損害賠償請求損の対象となったり刑事罰が科されたりする可能性が生じます。

では、粉飾決算はどのような目的で行われるのでしょうか?

また、粉飾決算の代表的な手口には、どのようなものがあるのでしょうか?

今回は、粉飾決算がなされる原因や主な手口を紹介するとともに、粉飾決算が企業に及ぼす悪影響や粉飾決算を防ぐ対策などについて弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

粉飾決算とは

粉飾決算とは、企業が自社の業績を実際よりも「よく」見せるために、不正な会計処理を行うことです。

なお、これとは反対に、実際よりも業績を「悪く」見せるために不正な会計処理を行うこともあります。

これは「逆粉飾決算」などと呼ばれ、法人税などの税負担の軽減が目的とされることが一般的です。

粉飾決算も逆粉飾決算も不正な会計処理という点で共通しており、いずれも行うべきではありません。

粉飾決算が行われる主な理由

粉飾決算は、どのような目的で行われるのでしょうか?

ここでは、主な目的を4つ解説します。

- 株価対策

- 融資対策

- 入札対策

- 横領の隠蔽

株価対策

1つ目は、株価対策です。

企業の業績が思わしくない場合、株式市場において株価が低迷する可能性があります。

株価の低迷が続くと株主総会で責任を追及されたり、経営陣の交代を迫られたりする事態となる可能性があります。

そのため、上場企業においては、株価の低下を避ける(または、株価を上昇させる)目的で粉飾決算がなされることがあります。

融資対策

2つ目は、融資対策です。

会社の業績が悪いと、融資を受けるハードルが高くなります。

融資を受けられる場合であっても、満額までは認められなかったり、担保を要求されたりする可能性が高くなるでしょう。

財務状況が芳しくないと、金融機関内での「格付け」が引き下げられるためです。

そのため、金融機関から融資を受ける目的で粉飾決算が行われる場合があります。

入札対策

3つ目は、入札対策です。

建設業など、公共工事の受注が業績の柱となっている企業も少なくありません。

公共工事を受注するには、それぞれの案件について定められた要件を満たしたうえで入札をするのがスタートラインとなります。

しかし、一定以上の財務状況であることが入札の条件となっていることも多く、これを下回ると入札することができません。

そこで、獲得したい案件の入札要件をクリアする目的で、粉飾決算をすることがあります。

横領の隠蔽

4つ目は、横領の隠蔽です。

粉飾決算には、横領が関係していることもあります。

たとえば、経理担当者などが横領をして、これを隠すために架空の経費を計上することなどが挙げられます。

また、取引先などと共謀して互いに架空の売上を作り、その見返りに秘密裏にキックバックを受け取る場合もあるようです。

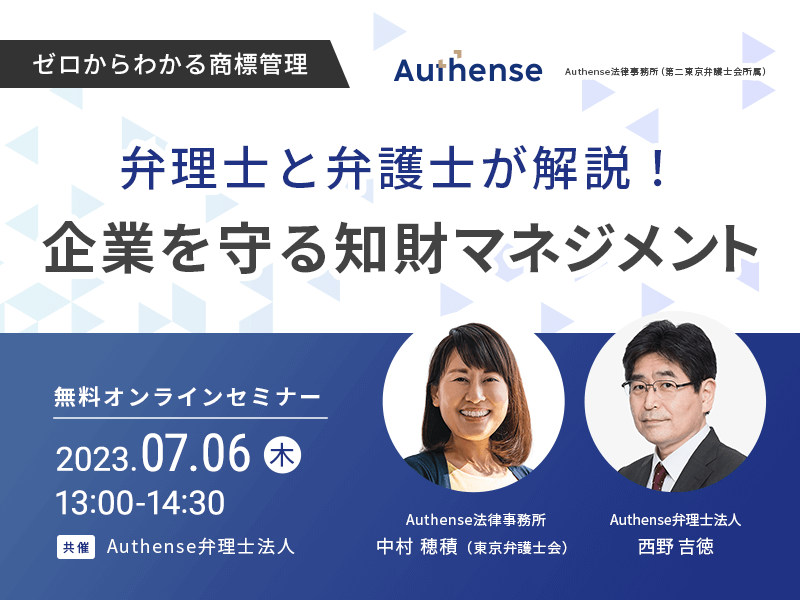

Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、横領に関する事案のご相談も可能です。

社内で横領事件が起きて対応にお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

粉飾決算の主な手口

粉飾決算は、主にどのような手口で行われるのでしょうか?

ここでは、粉飾決算の代表的な手口を4つ解説します。

- 架空売上の計上

- 売上の前倒し

- 経費の過少計上

- 架空在庫の計上

架空売上の計上

粉飾決算の手口の代表格が、架空売上の計上です。

まったく存在しない架空の売上を帳簿上だけで計上する場合もあれば、関係会社などとの間で循環取引をする場合もあります。

循環取引とは、単純化すれば「A社→B社→C社→A社・・」というように複数会社間で商品やサービスの架空取引を循環させ、関連する企業それぞれが利益を計上する不正の手法です。

実体のある取引とは異なり、商品の場合はA社の倉庫に眠ったままであり、その商品が実際に出荷されたりB社によって加工されたりしないことが多いでしょう。

売上の前倒し

売上の前倒しも、しばしば行われる粉飾決算の手口の1つです。

売上の計上は実現主義が原則であり、その商品やサービスの提供を提供した時点で売上を計上します。

しかし、ある期の売上をよりよく見せる目的で、期をまたいでから販売した製品の売上を前倒しで計上することがあります。

これが、売上の前倒しです。

「翌期の売上を先に計上しているだけなので大した問題ではない」と考えるかもしれませんが、意図的に売上の計上時期をズラすことは粉飾決算にあたります。

経費の過少計上

経費の過少計上も、粉飾決算の手法の1つです。

ただし、経費を単純に過少計上する(つまり、相手への支払いは必要であるものの、会社の経費ではなかったことにする)には誰かが身銭を切らなければなりません。

そのため、単純に経費を過少とするのではなく、本来はその期だけの経費となるべきものを資産計上したりするなどの方法がとられることが多いでしょう。

資産の場合、その期に全額を経費とする必要はなく、減価償却によって毎期少しずつ経費化できるためです。

また、今期に計上すべき経費を「前払金」などの科目に計上し、翌期に不正に繰り越す場合もあります。

架空在庫の計上

架空在庫の計上により、粉飾決算がなされることもあります。

仕入高は経費の1つであり、売上から控除されるものの1つです。

つまり、売上の金額が同じである場合、仕入高が少ないほど利益が大きくなるということです。

そして、その期に計上される仕入高は、原則として次のように計算されます。

- 仕入高=期首在庫額+当期仕入額-期末在庫額

そのため、期末在庫額が多いほど、その期に計上される仕入高は少なくなります。

そこで、仕入高を小さく見せる(つまり、利益を大きく見せる)目的で、期末在庫を過大に計上する粉飾をする場合があります。

粉飾決算が企業に及ぼす主な悪影響

粉飾決算に手を染めた場合、企業にはどのような影響が及ぶのでしょうか?

ここでは、粉飾決算による主な悪影響を5つ解説します。

Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、粉飾決算に関するご相談にも対応可能です。

粉飾決算についてお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

資金繰りが悪化する

粉飾決算が発覚すると、その時点で融資をしている金融機関から一括弁済を迫られる可能性が高くなります。

粉飾決算に手を染めている時点で、そもそも業績はよくないことが多いでしょう。

そういった状況では一括弁済など不可能である場合も多く、資金繰りが大幅に悪化したり、結果的に倒産に至ったりする可能性があります。

損害賠償請求がなされる

粉飾決算が発覚して資金繰りが大幅に悪化すると、第三者に損害を与える可能性が高くなります。

その結果、次の相手などから会社に対して、損害賠償請求がなされる可能性が生じます。

- 粉飾された決算書を信じて融資をした結果、弁済が受けられなかった金融機関

- 粉飾された決算書を信じて取引を開始したにも関わらず、売掛金の回収ができなかった取引先

- 粉飾された決算書を信じて株式を購入した結果、損失を抱えた投資家(株主)

また、損害を与えた第三者に対し、取締役や監査役などが損害賠償責任を負う場合もあります(会社法429条)。

刑事罰の適用対象となる

粉飾決算をした場合、刑事罰が適用される可能性があります。

粉飾決算にまつわる主な刑事罰は、会社法と金融商品取引法、刑法に定められています。

会社法による罰則

会計帳簿や貸借対照表、損益計算書などに虚偽記載を行った取締役や監査役などは、会社法の規定により100万円以下の過料の対象となります(会社法976条7号)。

また、取締役などが自己や第三者の利益を図ることや、株式会社に損害を加える目的でその任務に背く行為にした場合には「取締役等の特別背任罪」が適用され、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(同960条1項)。

金商法による罰則

重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した場合、金融商品取引法の規定により10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(金商法197条1項1号)。

なお、「提出した者」とは物理的に提出作業をした担当者を指すのではなく、これを承認した取締役などを指します。

また、この規定には両罰規定が設けられており、法人も7億円以下の罰金刑の対象となります(同207条1項1号)。

刑法による罰則

刑法には、粉飾決算を正面から規定した条文はありません。

ただし、状況によっては詐欺罪が適用され、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法246条)。

また、背任罪にあたる場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(同247条)。

上場廃止処分がなされる

粉飾決算をしたのが上場企業である場合、「直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかである」と取引所に判断されると、上場廃止処分の対象となります(有価証券上場規程601条1項8号)。

上場廃止にまでは至らなかったとしても、特別注意銘柄に指定されたり、改善報告書の提出が求められたりする可能性があります(同503条1項2号、504条1項)。

財務状況の適切な把握が困難となる

適切に処理された会計帳簿は、自社の財務状況の判断に役立ちます。

これをもとに、事業投資の判断をする場合も多いでしょう。

また、モニタリングをすることで財務状況の悪化に気付きやすくなり、事前に手を打ちやすくなります。

しかし、粉飾決算がなされると、自社の財務状況が適切に把握できません。

その結果、財務状況の悪化に気付けずに手遅れとなったり、経営判断を誤ったりするリスクが高くなります。

企業イメージが低下する

粉飾決算が明るみに出ると、企業イメージが低下します。

その結果、顧客や取引先などが離れ、再建を図ることも困難となるおそれが生じます。

粉飾決算を防ぐための主な対策

粉飾決算は会社ぐるみで行われることもある一方で、経営陣が知らないうちに行われることもあります。

では、自社で粉飾決算が起きる事態を避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

最後に、粉飾決算の主な対策を4つ解説します。

- 従業員教育を徹底する

- 監視体制を強化する

- 無理のない資金計画を立てる

- 小さな不正を見逃さない企業風土を構築する

従業員教育を徹底する

1つ目は、従業員教育を徹底することです。

粉飾決算は、従業員の認識不足や誤った「忖度」によって生じることもあります。

そのため、経営陣として粉飾決算を許さないとの前提を示したうえで、粉飾決算をした他社が迎えた結末などを交えた研修をすることが予防につながります。

また、粉飾決算を行った個人も刑事罰の対象となり得ることを示すことも、予防策として効果的でしょう。

監視体制を強化する

2つ目は、監視体制を強化することです。

監視の目が行き届かない場合、粉飾決算や横領などの不正が生じる可能性が高くなります。

経理について二重チェック体制を徹底するなど監視体制を整備することで、不正を未然に防ぎやすくなります。

無理のない資金計画を立てる

3つ目は、無理のない資金計画を立てることです。

横領などではなく会社への「忖度」から粉飾決算が行われる場合、そもそもの資金計画に無理があることが少なくありません。

無理な資金計画の中で資金をショートさせないよう、苦肉の策から粉飾決算に手を染める場合もあります。

そのような事態を避けるため、無理のない資金計画を立てるべきでしょう。

小さな不正を見逃さない企業風土を構築する

4つ目は、小さな不正も見逃さない企業風土を醸成することです。

はじめから大胆な粉飾決算が行われることは稀であり、まずは小さな不正から始まり、これが発覚しなかったことでエスカレートすることが多いでしょう。

また、当初の小さな粉飾が発覚しないよう何とか辻褄を合わせていくうちに、雪だるま式に不正が膨らみ収拾がつかなくなることもあります。

そのため、企業としては定期的に自主監査をして問題の有無を調査したり、内部通報窓口を設置したりするなど小さな不正を見逃さない仕組みを構築することで、問題が大きくなる前に粉飾決算の芽を摘み取りやすくなります。

まとめ

粉飾決算の概要や主な手口、粉飾決算によって企業に生じ得る悪影響などを解説しました。

粉飾決算は、企業の業績を実体よりもよく見せるために行われる不正な会計処理です。

株価対策や融資対策などの目的のほか、横領などの隠ぺいを目論んで行われることもあります。

粉飾決算がなされると、金融機関から一括返済を迫られて資金繰りが大幅に悪化する可能性があるほか、損害賠償請求や上場廃止、刑事罰などの対象となる場合もあり、その影響は計り知れません。

自社で粉飾決算を起こさないようにするには、監視体制を強化するほか、内部通報窓口の設置など小さな不正も見逃さない仕組みの構築などの対策をとることが有効です。

Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、粉飾決算を防ぐための社内体制の構築段階からのサポートが可能です。

粉飾決算が起きてお困りの際や、粉飾決算を行わない仕組みの構築などをご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。