食品偽装について、ニュースなどで目にしたことのある人も少なくないでしょう。

食品偽装は会社ぐるみで行われるのみならず、担当者の独断や理解不足などから生じることもあり、食品を取り扱うすべての企業にとって他人事ではありません。

では、食品偽装はどのような原因で起きるのでしょうか?

また、自社で食品偽装が起きる事態を予防するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、食品偽装の概要や原因、食品偽装を防ぐ対策などについて弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

食品偽装とは

「食品偽装」は法律用語ではないものの、一般的に食品について虚偽の表示をすることを指します。

代表的な食品偽装には、外国産の食品を日本産などと偽る「産地偽装」や、賞味期限の偽装などが挙げられます。

食品は、消費者の健康に直接影響し得るものです。

場合によっては、重篤な被害をもたらすおそれもあるでしょう。

そのため、食品表示法などの法令により、表示すべき事項や表示の基準などが厳しく定められています。

これらに違反した表示をしたことが明らかになれば、行政指導などの対象となるほか企業の信頼が失墜するなど、企業にとっても重大な影響を及ぼします。

食品偽装の主なパターン

続いて、食品偽装の主なパターンを3つ紹介します。

- 原材料の偽装

- 産地偽装

- 消費期限・賞味期限の偽装

原材料の偽装

1つ目は、原材料の偽装です。

原材料の偽装とは、飲食物について食品表示法に基づく正しい表示をしないものです。

意図的に行われる場合もあれば、認識不足や変更の失念などから起きる場合もあるでしょう。

近年では、次のケースがあります。

- ポン酢への不適正表示で業務改善指示がなされた事例

- バターの一部をマーガリンに変更したあとも正しく表示しないまま販売し、是正や再発防止が指示された事例

ポン酢への不適正表示で業務改善指示がなされた事例

神戸市の食品製造業が製造した「ポン酢しょうゆ」について、「国産の大豆、小麦のみを使ったしょうゆを50%以上使用した」旨を表示していたものの、実際には配合割合が10%以下であった事例です。

このケースでは業務改善指示が出されており、製品の自主回収がなされました。※1

バターの一部をマーガリンに変更したあとも正しく表示しないまま販売し、是正や再発防止が指示された事例

静岡県内の菓子店がバターの一部をマーガリンに変更し、マーガリンの割合の方が多くなったものの、変更後も正しく表示しないまま販売した事例です。

食品表示法に基づく立ち入り検査の結果、違反が発覚し、県から是正や再発防止の指示がなされました。※2

産地偽装

2つ目は、産地偽装です。

産地偽装とは、食品の産地表示に関する偽装です。

生鮮食品などの産地には、ブランドとしての意味合いもあるでしょう。

たとえば、「国産の牛肉とオーストラリア産の牛肉が同じ値段である場合、国産のものを買いたい」と考えるなど、産地はその食品の価値をも左右するものであるためです。

そのため、実際には外国産であるものの日本製と偽って販売されるケースがしばしば問題となります。

産地偽装に関する近年の主な事例を3つ紹介します。

- ふるさと納税返礼品の産地偽装で損害賠償請求がされた事例

- 学校給食で長年に渡って産地偽装がされ、経営者が逮捕された事例

- アサリの産地偽装事件

ふるさと納税返礼品の産地偽装で損害賠償請求がされた事例

宮崎県都城市からふるさと納税返礼品の委託を受けていた事業者が、ブラジルやタイ産の鶏肉を宮崎県産と偽っていた事例です。

この事例では、市から事業者に対して損害賠償請求がなされ、宮崎地方裁判所は1億3,000万円余りの支払いを命じています。

なお、この件については事業者側の弁護士から控訴の方針が出されており、執筆現在(2025年3月初旬)において判決は確定していません。※3

学校給食で長年に渡って産地偽装がされ、経営者が逮捕された事例

学校給食を納入していた事業者が、産地証明書や納入品のラベルなどに「産地は関東地方」と表示して出荷していたものの、実際にはメキシコやスペイン、カナダなど外国産の肉を混入させており、問題となった18回の納品のうち16回は外国産の肉だけであった事例です。

市の教育委員会の抜き打ち検査で偽装が発覚し、社長と、その弟である取締役とが不正競争防止法違反(誤認惹起)容疑で逮捕されています。※4

アサリの産地偽装事件

アサリの産地偽装事件が相次ぎ、大きな話題となりました。

この事件は、漁獲量を大幅に上回る量の熊本県産アサリが販売されているとの推測を受け、農林水産省が買い上げた熊本県産のアサリのほとんどが「外国産アサリが混入されている可能性が高い」と判定された事例です。

これを受け、いわゆる「長いところルール」の適用の厳格化がなされる事態となっています。

この問題は2022年頃に取り沙汰されたものの、2024年にも佐賀県内の水産会社によるアサリの産地偽装が発覚し、県から是正指示が出されています。※5※6

消費期限・賞味期限の偽装

3つ目は、賞味期限や消費期限の偽装です。

これは、食品の賞味期限や消費期限を不正に伸長する偽装です。

賞味期限や消費期限が近くなった飲食物は販売しづらくなるほか、廃棄が必要となる可能性も高くなります。

これを避けるため、意図的に偽装するケースが多いでしょう。

賞味期限や消費期限の偽装は、2007年頃に起きた高級料亭が販売する菓子・惣菜の消費期限・賞味期限の偽装事件や、同じころに起きた三重県の和菓子メーカーによる消費期限偽装事件などが大きな話題となりました。※7

近年でも、熊本市にある洋菓子製造販売会社が賞味期限の表示シールを貼り変えるなどして売れ残った商品を販売していたことが発覚し、購入者などから返金対応を求められる事態となっています。

なお、この件は元従業員が保健所に公益通報をしたことで発覚したようです。

食品偽装が起こる主な原因

食品偽装はどのような原因で起こるのでしょうか?

ここでは、主な原因を3つ紹介します。

コスト削減の圧力

食品偽装は、コスト削減の圧力を受けて行われることが少なくありません。

安価な海外産の食材を日本産と偽って販売するなどすれば、目先のコストは抑えられます。

また、本来であれば廃棄すべき製品の賞味期限・消費期限を貼り変えれば、まだ販売できるかもしれません。

このように、コスト削減への意識から、誤った方法で食品偽装に至る場合があります。

また、経営陣が知らないうちに、コストを圧縮しなければならないというプレッシャーから、仕入れ担当者や営業担当者などが独自に偽装を図る可能性もゼロではありません。

なお、特に近年では食品などの値上がりが進み、従来と同じ食材を仕入れたとしてもコストが高くなる傾向にあるため、企業としては特に気を引き締める必要があるでしょう。

意識の低さ

食品偽装が企業ぐるみで行われる場合、企業としての意識の低さが根底にあると考えられます。

食品偽装が「悪いこと」であるとの認識は、食品業界に携わる人であれば当然に持っていることでしょう。

これを認識しつつ食品偽装に手を染めるのは、「バレないだろう」「多少偽装しても、どうせわからないだろう」との意識の表れにほかなりません。

これまで発覚しなかったからといってこれ以後も発覚しないとの保証はなく、発覚すれば多大な影響が生じます。

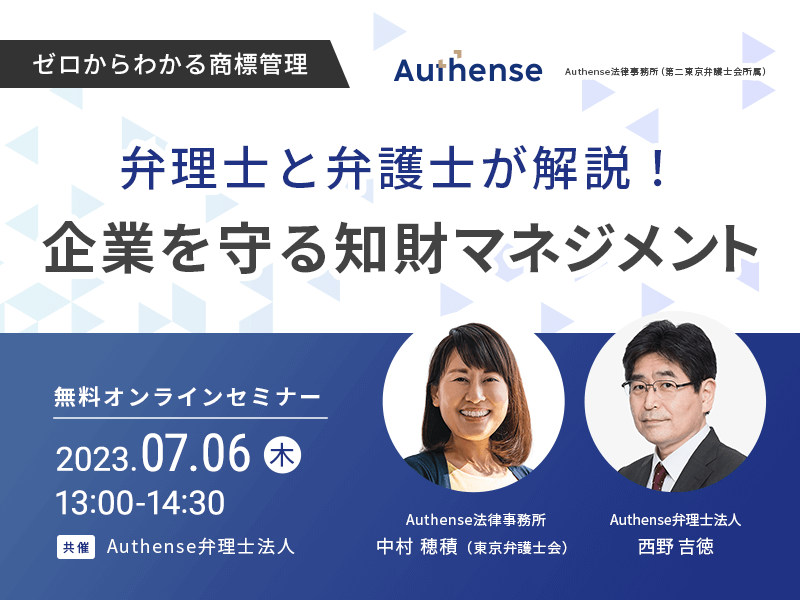

食費品偽装に手を染めてしまっておりお困りの際は、当法律事務所「Authense法律事務所」までご相談ください。

誤解や理解不足

食品偽装は故意に起こる場合のみならず、誤解や理解不足から起きることも少なくありません。

たとえば、「アサリを一時的にでも日本の海に置いておけば、日本産と表示してよい」や、「一時的に原材料を変えるだけなら、ラベルの変更は必要ない」などは、大きな誤解です。

誤った認識から食品偽装をすることのないよう、自社が取り扱う製品についての表示ルールを、改めて確認しておくことをおすすめします。

正しい食品表示についてお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

Authense法律事務所では企業法務に特化したチームを設けており、正しい食品表示に関するアドバイスやサポートも可能です。

食品偽装により生じ得る主な法的責任

食品偽装をした場合、どのような責任が生じるのでしょうか?

ここでは、生じ得る主な責任をまとめて解説します。

刑事責任

食品偽装が故意になされた場合、懲役や罰金などの刑事罰に処される可能性があります。

たとえば、食品表示法に基づいて立入検査がなされ、適正な表示の確保などが命じられたにもかかわらずこれに従わない場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(食品表示法17条)。

これには両罰規定が設けられており、法人の業務として偽装が行われた場合には、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同22条)。

また、食品偽装が不正競争防止法の原産地誤認惹起行為にあたる場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処されます(不正競争防止法2条1項20号、21条3項)。

これにも両罰規定が設けられており、法人も3億円以下の罰金刑の対象となる可能性があります(同22条1項)。

民事責任

食品偽装により他者に損害が生じた場合には、損害賠償請求などにより民事上の責任が問われることとなります。

たとえば、表示を偽装した製品を納入した他の事業者や、表示が偽装された消費者などからの損害賠償請求が想定されます。

特に、これにより重篤な健康被害をもたらした場合には、損害賠償額もそれだけ高額となります。

行政上の責任

食品偽装をした場合には行政からの措置命令の対象となるほか、業務改善命令や業務停止命令がなされる可能性があります(食品表示法6条8項)。

また、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」上の優良誤認表示に当たる場合には、偽装表示をした製品の売上高の3%相当額の課徴金納付が求められる場合もあります(景品表示法8条1項)。

社会的責任

食品偽装をした場合、法的責任のほかに、社会的責任を負うことは避けられないでしょう。

たとえば、取引先や顧客の離反などがこれに該当します。

また、偽装による影響の大きさによってはテレビや新聞で報じられたり、記者会見が要請されたりすることもあるでしょう。

食品偽装が発覚した企業がその後信頼を回復し、再起を図るには、相当の企業努力や抜本的な体質改善が必要です。

企業が食品偽装を予防するために講じるべき主な対策

自社で食品偽装が起きる事態を予防するには、どのような対策が有効なのでしょうか?

ここでは、主な対策を4つ紹介します。

食品表示について正しく理解する

1つ目は、食品表示について正しく理解することです。

自社で取り扱う食品に関する正しい表示について、改めて確認しておくことをおすすめします。

不安がある際は、弁護士と顧問契約を締結し、不明点が生じた際に相談できる体制を構築するとよいでしょう。

Authense法律事務所は企業法務に特化したチームを設けており、食品表示に関するアドバイスやサポートが可能です。

従業員教育を行う

2つ目は、従業員教育を行うことです。

食品偽装は、従業員による誤った忖度や誤解から生じることもあります。

従業員教育を行い、食品表示に関する正しい理解を深めることで、食品偽装の予防につながります。

食品偽装によって生じる影響の大きさを理解する

3つ目は、食品偽装によって生じる影響の大きさを理解し、これを従業員とも共有することです。

先ほど解説したように、食品偽装をすれば刑事罰に処される可能性があるほか、損害賠償請求がなされたり業務停止命令がなされたりする可能性もあります。

また、企業の信頼も失墜し、再起を図るには相当の努力が必要となるでしょう。

生じ得る影響を正しく知っておくことで、安易に食品偽装に手を染める事態を回避しやすくなります。

内部通報制度を整備する

4つ目は、内部通報制度を整備することです。

内部通報制度とは、社内の不正などを通報する窓口を、社内(または、顧問先の弁護士事務所など)に設けるものです。

通報者の利益は保護されなければならず、企業が通報者を特定したり通報者を不利益に取り扱ったりすることは禁止されます。

規模の大きな企業では経営陣の監視の目が行き届かず、知らぬ間に偽装が起きるリスクもゼロではありません。

内部通報制度を導入することで、社内の不正が察知しやすくなり、食品偽装などの不正を早期に食い止めやすくなります。

まとめ

食品偽装の概要や主な原因、企業が食品偽装を防ぐ対策などを解説しました。

食品偽装とは、食品の産地や原材料、賞味期限・消費期限などの表示を偽ることです。

短期的なコスト削減などを目的として、「バレないだろう」などの意識の低さから行われることが多いといえます。

しかし、食品偽装は消費者の健康に重篤な被害をもたらす可能性があるうえ、発覚すると刑事罰の対象となったり損害賠償請求がなされたりする可能性があるものです。

自社で食品偽装が起きないよう食品偽装のリスクを正しく把握したうえで、予防策を講じる必要があるでしょう。

Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、食品表示に関するサポートも可能です。

食品表示で迷った際に相談できる弁護士をお探しの際や、自社で商品偽装などの不正が起きないための体制整備をご検討の際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

参考文献

- ※1 神戸新聞NEXT:ポン酢2商品で不適正表示 神戸の事業者、配合割合や材料の産地で

- ※2 NHK:原材料変更も正しく表示せず販売か 県 菓子店に是正など指示

- ※3 NHK:“産地偽装”委託業者に1億3000万円余の支払い命じる判決

- ※4 朝日新聞:「利益出すため」「10年以上前から」給食産地偽装容疑の社長ら供述

- ※5 消費者庁:アサリの産地表示適正化のための対策について

- ※6 TBS NEWS DIG:アサリとアサリの加工品200キロ以上を産地偽装 「中国産・韓国産」を「熊本県産」に 佐賀県内の業者に是正指示

- ※7 TBS NEWS DIG:洋菓子店「シェ・タニ」賞味期限を改ざん “本来は期限3か月” の商品を1年間にわたり販売 熊本