自社の意匠を適切に保護するため、また知らず知らずのうちに他社の権利を侵害することのないよう、企業は意匠法について理解しておかなければなりません。

では、意匠法とはどのような法律なのでしょうか?

また、意匠登録を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

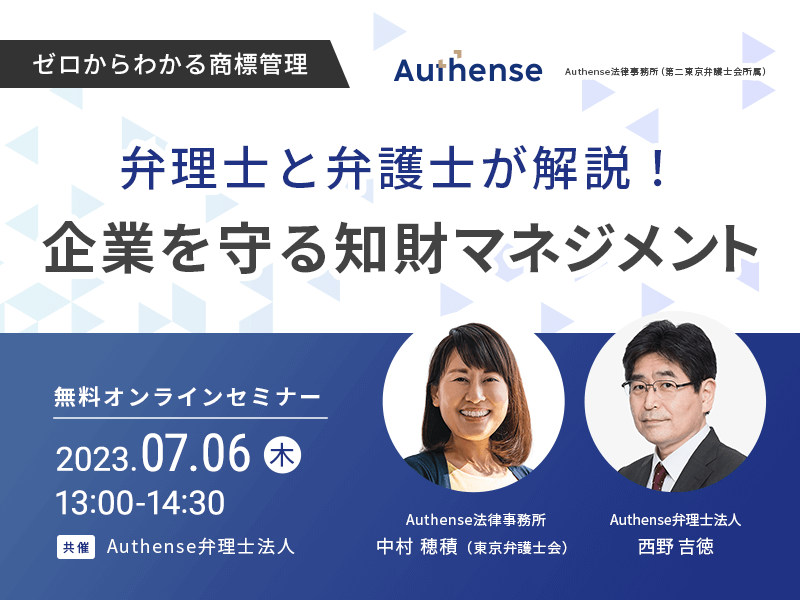

今回は、意匠法の概要や意匠登録を受けるメリット、意匠権を侵害された場合の法的措置などについて、弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

意匠法とは

意匠法とは、意匠の保護や利用について定めた法律です。

これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています(意匠法1条)。

意匠登録を受ける要件や出願時の審査、侵害時の法的措置などがこの法律に定められています。

意匠の種類

意匠法では「意匠」について、次のように定義されています(同2条1項)。

- この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。以下略。)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

つまり、物品の形状などや建築物の形状など、画像のうち、視覚的に美しいものを指すということです。

ここでは、意匠の種類について改めて整理して解説します。

物品の意匠

物品の意匠とは、物品全体やその一部分のうち、形状や模様、色彩、これらの結合によって視覚的に美しいものを指します。

たとえば、車のデザインや家具のデザイン、カバンのデザインなどがこれに該当します。

なお、絵画やアートなど1品制作のものは、原則として意匠権ではなく著作権の保護対象となります。

意匠法はいわゆる美術品などではなく、工業製品のデザインを保護する制度であるためです。

建築物の意匠

建築物の意匠とは、建築物全体やその一部分のうち、形状や模様、色彩、これらの結合により視覚的に美しいものを指します。

博物館やホテルなどのデザインなどが、この代表例です。

また、建物の内観や渡り廊下部分など、一部の内装についても意匠となり得ます。※1

画像の意匠

画像の意匠とは、機器の操作の用に供される画像や機器がその機能を発揮した結果として表示される画像のうち、視覚的に美感を与えるものを指します。

たとえば、商品の購入用画像や時刻表示用画像などがこれに該当するとされています。※1

美術館で展示されるような写真や絵画などではなく、あくまでも実用的な画像が対象です。

意匠登録を受ける主なメリット

意匠は制作・販売をすることで自動的に保護されるものではありません。

意匠について意匠法に基づく保護を受けるためには、特許庁に出願をして意匠登録を受ける必要があります。

では、意匠登録を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、主なメリットを5つ解説します。

模倣品を抑制できる

意匠登録を受けた場合、登録を受けた意匠(「登録意匠」といいます)の排他独占的な実施が可能となります。

登録意匠を無断で実施すると法的措置の対象となることから、模倣品を抑制する効果が期待できます。

意匠侵害に対して講じられる法的措置については、後ほど解説します。

ブランド化がしやすくなる

意匠登録を受けることで模倣品の発生を抑止できることから、他社との差別化がはかりやすくなります。

これにより、効果的なブランディングがしやすくなるでしょう。

デザインにファンがつけば、収益が増大する効果も期待できます。

従業員のモチベーションが向上する

意匠登録を受けることは、そのデザインが「自社独自のデザイン」であると認められることを意味します。

世になかったデザインを生み出せることで、従業員のモチベーションが向上する効果が期待できます。

収益拡大が見込まれる

登録意匠は自社で実施することもできるほか、他社にライセンスをして対価を得ることも可能です。

登録を受けた意匠を他社が適法に実施するに、は権利者からライセンスを受ける必要があり、人気のデザインであれば一定のニーズが見込まれるでしょう。

なお、意匠権のライセンスにあたっては契約書を取り交わすのが基本であるものの、契約書に不備があればトラブルの原因となりかねません。

そのため、意匠権のライセンスにあたっては、弁護士へご相談ください。

対外的な信用を得やすくなる

意匠登録を受けることでブランディングがしやすくなり、他社との差別化をはかりやすくなります。

また、意匠権は知的財産の1つとして決算書に掲載されることから、融資の際に考慮される効果も期待できるでしょう。

意匠登録を受ける要件

出願をしたからといって、必ずしも意匠登録が受けられるわけではありません。

では、意匠登録を受けるにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

ここでは、意匠登録の要件を5つ解説します。

自社の意匠が登録要件を満たしているか否かに迷ったら、弁護士や弁理士などの専門家へご相談ください。

工業上利用することができる意匠であること

1つ目は、工業上利用できる意匠であることです(同3条1項)。

先ほど解説したように、意匠法は「産業の発達に寄与すること」を目的としています(同1条)。

そのため、たとえ視覚的な美感を起こさせるデザインであったとしても、工業上利用できないもの(個人的にのみ利用されるものなど)は意匠登録の対象とはなりません。

また、美術品なども意匠登録の対象外です。

新規性があること

2つ目は、新規性があることです(同3条)。

次の意匠は新規性がないと判断され、登録を受けることができません。

- 出願前に、日本国内または外国において公然知られた意匠

- 出願前に、日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された意匠、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠

- 公知の意匠に類似する意匠

つまり、出願前に一般販売をした意匠や雑誌やインターネットなどに掲載された意匠は、新規性要件を満たせなくなるということです。

一般販売後に「意匠登録をしておけばよかった」と後悔しても、もはや登録を受けられない可能性が高いため、新たなデザインを開発した際は、公表や販売前に意匠出願をするか慎重に検討すべきでしょう。

また、安易に自社のブログ記事に掲載したり取材を受けたりすることのないよう、情報管理の徹底も必要です。

ただし、新規性喪失の例外に該当する一定の場合には、新規性を喪失していても、新規性の喪失から1年以内に限り意匠登録を受けられる可能性があります(同4条)。

新規性喪失の例外を主張するには状況に応じて一定の証明書などが必要となるため、お困りの際は弁護士や弁理士へお早めにご相談ください。

いわゆる進歩性があること

3つ目は、進歩性があることです。

「進歩性がない」とは、出願前に公知となっていた意匠から容易に創作できるものを指します。

つまり、出願前に存在した意匠を少し改変しただけの意匠では、登録を受けられないということです。

なお、進歩性の有無を判断する公知の意匠には、他社の意匠のみならず、自社の意匠も含まれる点に注意しなければなりません。

先願であること

4つ目は、先願であることです。

意匠登録は「早い者勝ち」を採用しており、同様の意匠がすでに他者によって出願されている場合、自社は登録を受けることができません。

なお、「思いついた順」や「製品化が早い順」などではなく、出願の順位であることに注意しなければなりません。

そのため、革新的なデザインを発明したら、できるだけ早期に意匠出願をすべきです。

なお、なかには偶然の一致ではなく、自社が創作した意匠を不正な目的で他社に出願される場合があります。

他社に出願されてしまった場合、自社がその意匠を実施するには権利者にライセンス料を支払うか、権利者から意匠権を買い取らなければなりません。

このような場合には、意匠の無効化などの対応がとれる可能性があります。

意匠の不正な出願でお困りの際には、弁護士へ早期にご相談ください。

公序良俗に反しないこと

5つ目は、次の意匠に該当しないことです(同5条)。

- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある意匠

- 他人の業務に係る物品、建築物または画像と混同を生ずるおそれがある意匠

- 物品の機能を確保するために不可欠な形状・建築物の用途にとつて不可欠な形状・画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

他の要件を満たしていても、これらに1つでも該当する場合には意匠登録を受けることはできません。

意匠権を侵害された場合の主な法的措置

意匠権を侵害された場合には、どのような法的措置が検討できるのでしょうか?

最後に、意匠権が侵害された場合における主な法的措置について解説します。

差止請求

意匠権を侵害された場合、差止請求が可能です(同37条)。

具体的には、次の請求などが可能です。

- 侵害行為をする者に対する、その行為の停止の請求

- 侵害のおそれのある行為をする者に対する、侵害の予防の請求

- 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却など、侵害の予防に必要な措置の請求

意匠権侵害では侵害をやめるよう求めることのみならず、侵害行為に供した設備(金型など)の除却なども請求でき、非常に強い措置をとることができます。

損害賠償請求

意匠権が侵害された場合、損害賠償請求が可能です。

また、意匠法では次の3点により、損害賠償請求のハードルが引き下げられています。

- 一定の行為があったことをもって、意匠権侵害とみなす規定が置かれている(同38条)

- 意匠権侵害があった場合において、過失の存在を推定する規定が置かれている(同40条)

- 損害額の推定規定が置かれている(同39条)

損害賠償請求をする際は、原則として故意または過失の存在を請求する側が立証しなければなりません。

また、相手の行為と損失額の間について因果関係の立証も必要です(損害が生じても、それが相手の不法行為に起因するものと立証できなければ損害賠償請求はできません)。

しかし、意匠法では過失の推定規定が置かれているため、侵害にあたる行為の存在さえ立証できれば、故意や過失を立証する必要がありません。

また、実際の因果関係を証明せずとも、次の方法で算定した額を損害額と推定して損害賠償請求が可能です。

- 逸失利益額を基礎として損害額を算定する方法

- 侵害者が得た利益相当額を損害額とする方法

- ライセンス料相当額を損害額とする方法

具体的にどの程度の金額の請求が適切であるかは状況によって異なるため、意匠権侵害でお困りの際は弁護士へご相談ください。

信用回復請求

意匠権侵害により業務上の信用が害された場合には、信用回復請求が可能です(同41条、特許法106条)。

具体的には、新聞やホームページなどへの謝罪広告の掲載などを求めることが多いでしょう。

刑事告訴

意匠権侵害が故意によってなされた場合には、刑事罰の対象となります。

意匠権侵害の刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(同69条)。

また、法人の業務の一環で意匠権侵害がなされた場合には、行為者が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同74条1項)。

なお、当初は故意でなかったとしても、弁護士などから侵害の通知をしてもなお侵害行為を続けた場合には、刑事罰に問える可能性が生じます。

意匠権が侵害されてお困りの際は、弁護士へ早期にご相談ください。

まとめ

意匠法の概要や意匠登録を受けるメリット、意匠権が侵害された場合の法的措置などを解説しました。

意匠法とは、意匠登録や意匠権侵害への対応などについて定めた法律です。

意匠とは物品や建物、画像など工業製品のデザインを指し、登録を受けることで独占的な実施が可能となります。

意匠登録を受けることには、侵害の抑止につながることやブランディングがしやすくなるなど、メリットが少なくありません。

独創的なデザインを考案した際には、意匠登録を目指すとよいでしょう。

Authense法律事務所では、企業法務の専門チームを設けており、意匠権ライセンスに関するご相談や意匠権侵害への法的措置などにも対応しています。

意匠権が侵害されてお困りの際や、意匠権など知的財産のライセンス契約を締結したい場合などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。