離婚を考えているけれど、離婚後に必要な生活費などのお金が心配で、なかなか離婚できないという人は多いのではないでしょうか。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談45分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

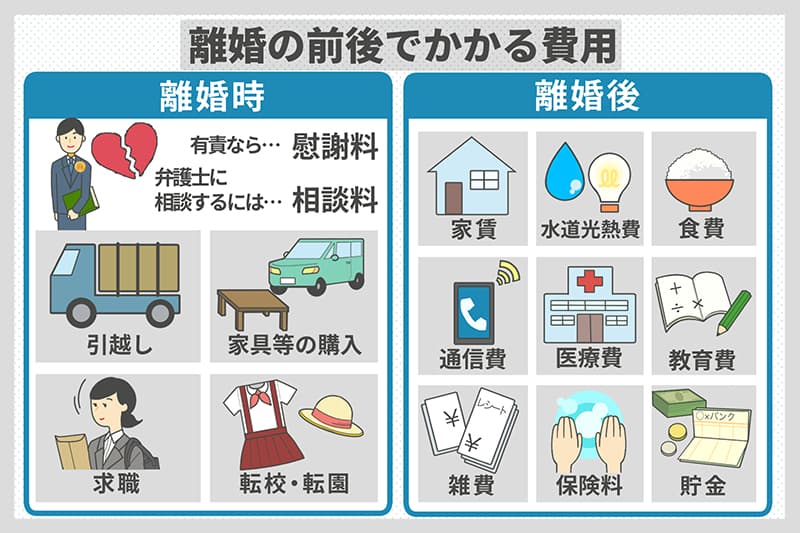

離婚時・離婚後にはどんな費用がかかる?

離婚するときや、実際に離婚してからはどんな費用が必要になってくるのでしょうか。離婚時と離婚後に分けて解説します。

離婚時にかかる5つの費用

まずは離婚時に必要になる費用について見ていきましょう。

1.離婚にかかる費用

協議離婚で済んだのであれば、離婚すること自体は0円です。

ただあなたが有責な場合は慰謝料が発生します。

有責ではなくても慰謝料・財産分与・養育費などに関して弁護士などの専門家に相談するのであれば、相談料が発生しますし、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用が発生します。

2.引越しにかかる費用

今まで住んでいた家を出る場合は、引越しをしなければいけなくなります。

実家に戻る場合でも、引越し業者に依頼するのであれば費用が発生します。

また新しく住居を借りるのであれば、初期費用も必要となってくるでしょう。

3.家電や家具を購入する費用

別の生活をはじめるわけですから、家電や家具なども新しく購入する必要があります。また車も共用だったのであれば、購入を検討しなければならなくなるかもしれません。

4.職探しにかかる費用

今まで専業主婦やパートをしていたのであれば、離婚後は新しい仕事を探すことも検討しなければいけません。履歴書やそれに貼る写真などは高額ではありませんが、面接に行くための交通費や場合によっては面接用のスーツなども必要になるでしょう。

5.子どもの転園や転校にかかる費用

子どもがいて住むエリアが変わる場合は、子どもの転園や転校にも費用が発生します。制服が必要な場合は新しいものを購入しなければなりませんし、園や学校によって必要なものは異なるので、持っていないものは購入しなければいけなくなります。

転園・転校の候補先ではどんなものが必要になるのか、引越しをする前に考慮しておきましょう。

離婚後にかかる9つの生活費

実際に離婚してからは、生活費としてどのような出費があるのか見ていきましょう。

1.家賃

賃貸物件を借りるのであれば、月々家賃が発生します。毎月の支払いに無理のない範囲の物件を見つけることが大切です。

2.水道光熱費

水道光熱費も月々発生するお金です。婚姻時は配偶者の負担になっていたかもしれませんが、離婚後はこれらの負担も考慮しなければなりません。

3.食費

食費はこれから常時必要になる出費ですが、新生活をスタートした直後はこれまでの家計での食費の基準からの見直しが必要になることもあるでしょう。

4.通信費

電話代・携帯電話料金・Wi-Fiなどのネット通信費のことです。

5.医療費

通院に必要になるお金です。月々必要になるものではありませんが、急に多額の出費が必要になることもあります。

6.教育費

子どもの教育はもちろん、離婚後のキャリアアップのために資格を取得する場合などにかかるお金です。

7.雑費

日用品や美容に関わる支出など、日常生活で必要となる細々したお金の出費が雑費です。特に新生活をスタートした直後は、普段より余計に購入しなければならないものが増えるでしょう。

8.保険料

社会保険に加入しないのであれば、国民健康保険に加入することになります。またいざというときのために、生命保険などに加入する必要もあるかもしれません。

9.貯金

予想外の出費が発生する可能性は誰にでもあります。今から自分が大黒柱となって生活するわけですから、少しずつでも毎月貯金していく必要があるでしょう。

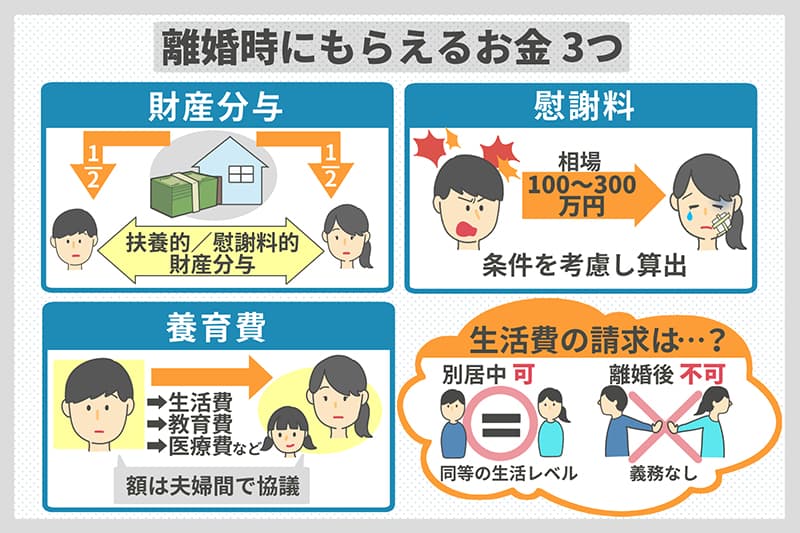

離婚時にもらえる可能性があるお金

離婚に伴い、夫からもらえる可能性があるお金はいくつかあります。離婚後は思わぬ出費もあり、お金がどんどん出て行きます。もらえる可能性のあるお金がないかを確認しておきましょう。

財産分与

財産分与とは婚姻期間に形成した財産を、それぞれの貢献度によって分割するものです。結婚後に形成した財産は、原則的に夫婦の共同の財産です。

貢献度として夫婦の収入の差は考慮されず、一般的には形成した財産を2分割することになります。

これを清算的財産分与といい、財産分与の大部分を占めるものです。

そのほかに、扶養的財産分与と慰謝料的財産分与というものがあります。扶養的財産分与は、離婚後に生活が困窮する可能性がある配偶者に対して、生活が安定するようにもう一方の配偶者が多めに財産を分与するものです。

また、慰謝料的財産分与は、有責の配偶者から、慰謝料的な意味合いで、現金以外の財産を受け取ることを意味します。

財産分与の対象になるのは、預貯金・有価証券・不動産・家具・家電・自動車・退職金・保険・年金などがあげられます。一方で結婚前の貯金や、結婚後であっても遺産相続などで得たお金は財産分与されるお金の対象にはなりません。

財産分与の割合は、基本的には夫婦間の協議で決まります。協議で離婚が決まらない場合は離婚調停をすることになりますが、財産分与に関してもそのなかで決めることになります。

離婚は決まっているのに、財産分与に関してまとまらないのであれば、財産分与請求調停を申し立てることも可能です。

慰謝料

慰謝料とは離婚の際、どちらかが有責であるときに、それにより損害を受けたほうの配偶者が精神的苦痛の代償として請求できるお金です。不倫やDVなど離婚の原因が一方の配偶者にある場合は、もう一方の配偶者が請求できます。

慰謝料の金額は、不倫やDVなどの違法行為の内容及び程度・離婚原因の内容・相手の経済力・婚姻期間の長さなどさまざまな条件を考慮して算出されます。

相場としては100〜300万円ですが、状況によって相場を下回ることも上回ることもあります。夫婦間で協議する場合、弁護士を介して決める場合や、調停で決める場合など決定方法もさまざまです。

養育費

子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもを養育しないほうの親は養育費を支払うことになります。離婚した後でも夫婦は子どもを養育する義務があり、養育費は子どもの権利です。養育費には基本的な生活費、教育費、医療費などが含まれています。

基本的には養育費の額は夫婦間の協議で決めることになりますが、話し合いでまとまらない場合や、相手が支払いを拒否する場合は、家庭裁判所で調停を申し立てて決定・請求することも可能です。

養育費は子どもの年齢や人数、夫婦間の収入によっても異なりますが、裁判所が明示している「養育費算定表」に基づいて決定するケースが多くなっています。

離婚後の生活費を請求できる?

離婚後には多額の出費が見込まれますが、夫に対して、自分の離婚後の生活費を請求することは可能なのでしょうか。

別居中は生活費を請求できる

まだ離婚はしていないけれど、離婚に向けて別居をしている場合、婚姻費用として生活費を請求することが可能です。法律上で夫婦関係が継続しているのであれば、収入が多い側は収入が少ない側にお金を渡し、同等の生活レベルを保てるようにする義務が法律で定められています。

婚姻費用は基本的には請求しないともらえないため、別居がスタートする前にいくら支払ってもらうのかを話し合っておくことが望ましいでしょう。

話し合いで決まるのがベストですが、決まらない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用を請求します。婚姻費用の額は裁判所が明示している「婚姻費用算定表」に基づいて決定するのが一般的になります。

離婚後の相手の生活費の支払い義務はない

別居中は婚姻費用として生活費が請求できますが、法律上の夫婦でなくなると、元配偶者の生活費を負担する義務はありません。相手の恩情で負担してくれるケースもありますが、これはかなり稀です。離婚後は自分の生活費は自分で稼ぐ必要があることを頭に入れておきましょう。

なお、子どもがいる場合は「子どもの養育費」は離婚後も請求ができますので、この違いを理解しておきましょう。

子どもがいる場合に利用できる公的支援制度

これからシングルマザーとして子どもを育てていくのであれば、公的な支援制度を有効に活用していきましょう。一般的な支援制度やその条件について説明します。

児童扶養手当

0歳から中学校卒業までの子どもを、母子家庭もしくは父子家庭で扶養している人がもらうことのできる手当です。市区町村に申請することで、受け取れます。所得によって受け取れる金額は異なり、各自治体で申請可能です。

児童育成手当

東京都が独自に行っている児童手当です。所得制限があり、自治体により受け取れる金額が異なります。東京都内に住み、18歳未満の子どもを養育しているのであれば、各自治体で申請可能です。

母子福祉資金貸付

20歳未満の子どもを扶養している家庭に資金を貸付してくれる制度です。申し込みは市区町村の相談窓口もしくは福祉事務局が対応しています。貸付の条件は自治体によって異なります。

ひとり親家庭医療費補助制度

18歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の保護者と子どもが、医療費の自己負担分を助成してもらえる制度です。各自治体で受給申請登録を行い、審査に通ると制度を利用できます。

自立支援給付金制度

ひとり親家庭の保護者のキャリアアップのために対象の講座を受講する場合、給付金が受けられる制度です。児童扶養手当を受給していて、高等職業訓練促進給付金を過去に受けたことがなければ申請できます。

まとめ

財産分与や慰謝料がもらえたとしても、離婚後は思わぬ出費も発生しますし、多くのお金が必要となってきます。今回紹介した必要なお金を参考に、まずは具体的にどれくらいのお金が離婚後必要になってくるのか、計算してみることをおすすめします。

離婚でもらえるお金と公的支援制度だけでは、離婚後の生活費を賄うことは難しい可能性もありますので、離婚前からしっかり準備しておきましょう。離婚後のお金に対する不安の解決方法や、もらえるお金を確実にもらうためには、弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらいましょう。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談45分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力