企業の倒産手続の1つに、会社更生法による基づく会社更生手続があります。

では、会社更生法とはどのような法律なのでしょうか?

また、会社更生と民事再生には、どのような違いがあるのでしょうか?

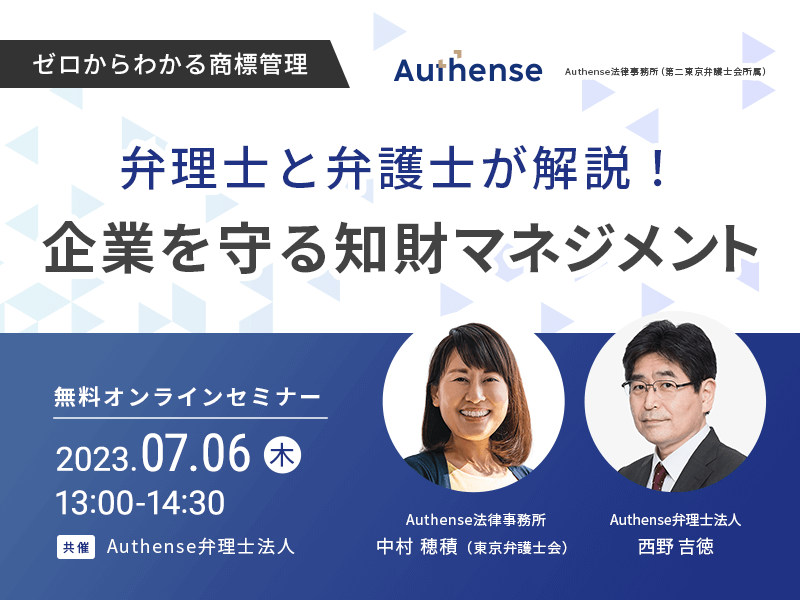

今回は、会社更生法の概要や会社更生と民事再生の違い、倒産にあたって会社更生手続を選択する主なメリットなどについて、弁護士がわかりやすく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

会社更生法とは

会社更生法とは、「窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ること」を目的とする法律です(会社更生法1条)。

会社更生手続とは、株式会社の倒産手続の1つです。

会社更生法では、この会社更生手続の方法について規定されています。

会社更生の位置づけは?倒産の主な種類

会社の倒産には、主に「清算型」と「再建型」の2つのパターンがあります。

そして、再建型の主な倒産手続として、「会社更生」と「民事再生」が存在します。

ここでは、会社の主な倒産手続について、それぞれ概要を解説します。

会社の倒産や清算を進めようとする際は、弁護士へ相談し適切な手続きを選択することから始めるとよいでしょう。

清算型

清算型とは、会社を清算する倒産手続です。

会社の財産を処分して債権者に分配し、残った財産を処分したうえで会社を清算し、法人格を消滅させます。

通常、「倒産」とだけ聞いた場合には、こちらをイメージすることが多いでしょう。

清算型の倒産手続には、主に「破産」と「特別清算」があります。

それぞれの概要は次のとおりです。

破産

破産とは、裁判所から選任された「破産管財人」が手続きを進める会社清算手続きです。

株主や債権者による同意は必要ない反面、手続き方法は厳格に定められています。

根拠となる法律は「破産法」です。

特別清算

特別清算とは、株主総会で選出された「清算人」が手続きを進める会社清算手続きです。

手続きは比較的簡易である一方で、株主や債権者による同意が必要です。

また、株主総会の存在が前提となることから、株式会社でしか適用できません。

根拠となる法律は「会社法」です。

なお、この特別清算は、子会社の清算においてよく使用されています。

再建型

再建型とは、会社の法人格を維持しながら会社の再建を進める倒産手続です。

会社を存続させつつ、債務の減額は経営の再建をはかります。

再建型の倒産手続には、主に「会社更生」と「民事再生」があります。

それぞれの概要は次のとおりです。

会社更生

会社更生とは、債権者数が多く債権額も多額である比較的大規模な会社が再建を図る際に用いられる再建手続きです。

民亊再生と比較してより強力な効力を有する反面、費用が高額となりやすく、期間も長期化しやすいといえます。

根拠となる法律は「会社更生法」です。

なお、冒頭で紹介した目的にも記載があるように、会社更生法の適用対象は株式会社のみとされています。

その他の法人や個人は、会社更生法の適用対象とはなりません。

民事再生

民亊再生とは、経済的な事情から事業継続が困難となった中小企業がスムーズな債権をはかれるよう、2000年に新たに導入された再建手続きです。

債権者や株主も大企業ほど多くはないことを前提としていることから、会社更生と比較して手続きが簡易であり、会社更生ほどの期間も要しません。

会社更生と民事再生の違いについては、後ほど改めて整理して解説します。

会社更生法の主なメリット

会社が経済的な窮地に陥った際、会社更生法の適用を受けることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、主なメリットを2つ解説します。

会社を存続させられる

1つ目は、会社を存続させられることです。

会社更生法は再建型の倒産手続の1つであり、会社を清算する必要はありません。

そのため、事業を継続することが可能です。

特に長い歴史を有する企業では、会社自体にブランド力があることも多く、価値のある事業を残していける点が最大のメリットといえるでしょう。

また、会社自体が残ることから、従業員の雇用も継続しやすくなります。

このような点から、窮地に陥った大企業が会社としての社会的意義を今後も果たしていくために選択されやすい倒産手続であるといえます。

近年では、2010年に会社更生法の適用を受けた日本航空株式会社や、2012年に会社更生法の適用を受けたエルピーダメモリ株式会社(現:マイクロンメモリジャパン株式会社)の例が記憶に新しいかもしれません。

会社の更生を強力に進められる

2つ目は、会社の再建を強力に進められることです。

なかでも、次の点が大きな特徴です。

- 抵当権などの担保権が設定された債権も整理の対象となる

- 株主の権利変更が可能である

- これまでの経営陣が退任し、経営権と会社財産の処分権限を管財人が掌握する

このように、会社更生は先ほど挙げた日本航空のように、巨額の債務超過となった大企業であっても再建をはかれる非常に強力な手続きです。

会社更生のデメリット・注意点

会社更生法に基づく更生手続きには、デメリットや注意点もあります。

ここでは、代表的なデメリットと注意点について解説します。

手続き費用が高額になりやすい

1つ目は、手続き費用が高額となりやすいことです。

会社更生は非常に強力な手続きである反面、数千万円から数億円程度の非常に高額な費用がかかります。

費用の内訳は、裁判所に支払う費用や弁護士費用などです。

この点からも、大企業向けの手続きであるといえるでしょう。

経営陣の退陣が必要となる

2つ目は、現経営陣の退任が必要となることです。

会社更生手続では法人自体は存続させられる一方で、経営陣が続投することはできません。

そのうえで、会社財産の処分権限や管理権限は、すべて管財人に移転されます。

そうであるからこそ、強力な債権が可能となるのです。

経営陣が自身の立場を守りたい場合は、会社更生手続は選択肢に入りません。

利用できるのは株式会社だけである

3つ目は、利用できるのは株式会社だけであることです。

株式会社以外の法人や個人事業は、会社更生手続の適用を受けることはできません。

株式会社でない場合には、民事再生手続きの利用を検討することとなります。

会社のイメージが低下する可能性がある

4つ目は、会社のイメージが低下するおそれがあることです。

会社更生は大々的に行われるものであり、秘密裏に行えるようなものではありません。

会社更生法の適用を受けたことは周知されるため、会社の信用やブランドに傷がつく可能性があります。

とはいえ、会社更生法の適用を検討している段階で、他の方法によって効果的な再建を図ることは困難です。

そのため、イメージの低下を恐れるのではなく、低下したイメージを回復できるだけの強い覚悟をもって再建をはかるほかないでしょう。

この点でも、日本航空の例が参考となります。

民事再生と会社更生の主な違い

会社の再建をはかる際、民事再生と会社更生のいずれを選択するか判断に迷うこともあるでしょう。

そこで最後に、民事再生と会社更生の主な違いを解説します。

実際に経営状態が悪化しており再建方法をご検討の際には、弁護士へ早期にご相談ください。

弁護士へ相談することで、その状況における最適な対応策についてアドバイスを受けることが可能となります。

経営陣の退陣の有無

民亊再生と会社更生では、経営陣の退陣の有無が異なります。

先ほど解説したように、会社更生法に基づく再建では現経営陣が続投することはできません。

現経営陣はすべて退任し、再建手続きは管財人が主体となって行います。

一方で、民事再生の場合には、原則として現経営陣が経営を続投します。

そのうえで、現経営陣が主体となって会社の再建を図ることとなります。

ただし、経営陣の変更はなかったとしても、裁判所から監督委員が選任されることが多く、重要な事項についてはその監督委員の同意を取らなければなりません。

また、経営陣の続投が不適当であると裁判所に判断された場合は、民亊再生であっても経営陣の退陣が必要となる場合があります。

手続きの利用主体

民亊再生と会社更生では、手続きの利用主体が異なります。

先ほど解説したように、会社更生を利用できるのは株式会社のみであり、他の法人や個人は利用することができません。

また、事実上は株式会社のなかでも、株主や債権者などが多い大企業が活用することが多いといえます。

一方で、民事再生は株式会社のほか、合同会社など他の法人や個人であっても利用できます。

実際、中小企業や個人事業者など多くの主体に民事再生手続きが活用されています。

担保権付き債権の取り扱い

民亊再生と会社更生の大きな違いの1つに、担保権付き債権の取り扱いが挙げられます。

担保権とは、債務者(お金を借りた会社など)が取り決めどおりに返済しない場合に、債権者(銀行など)が他の方法で債権を回収できる権利です。

代表的な担保権としては、「抵当権」が挙げられます。

これは、取り決めどおりに返済されない場合において、不動産を強制的に売却して返済を受けられる権利です。

たとえば、A銀行がX社に1億円を貸し出して評価額2億円のX社所有のY土地に抵当権を付けた場合、X社が期日までに弁済しなかった場合には、A銀行はX社の承諾などを得ることなく強制的にY土地を競売にかけ、その売却対価から1億円(と利息)の弁済を受けられるということです。

また、抵当権には順位がついており、第1順位の抵当権者が優先的に弁済を受けることが可能です。

第1順位の抵当権者が弁済を受け、なお残った売却対価がある場合には、第2順位の抵当権者はそこから弁済を受けることとなります。

そして、通常は抵当権のついた土地を、他の債務の弁済に回すことはできません。

民亊再生ではこの原則どおり、担保権のついた不動産は整理の対象から除外されます。

つまり、X社がA銀行のほかB銀行やC社からも借り入れをしていたのだとしても、Y土地に抵当権を付けているのがA銀行だけなのであれば、Y土地の売却対価から優先弁済を受けられるのはA銀行だけであり、B銀行やC社はこれが残った場合に配当を受けられるに過ぎないということです。

整理の一環で他の土地や建物と同様にY土地も売却され、そこから債権者に均等に弁済されるなどということはありません。

裏を返せば、Y土地が主要製品を製造する工場敷地などX社の再建に不可欠なものであったとしても、民事再生手続きに同意しないA銀行がこれを売却して債権の弁済を受けられてしまうということです。

一方で、会社更生の場合には、抵当権などの担保権がついた債権も、「更生担保権」として整理対象となります。

つまり、抵当権を有している債権者であるからといって、「特別扱い」を受けることができなくなるということです。

会社更生が非常に強力であるといわれるのは、この点に大きな理由があるでしょう。

民事再生と会社更生のいずれの適用を受けるか迷っている場合は、この違いも重要な判断材料となります。

手続きの遂行者

民亊再生と会社更生では、手続きの遂行者が異なります。

民亊再生の場合は、原則として続投した経営陣がそのまま手続きの遂行者となります。

一方で、会社更生の場合には現経営陣は退陣し、管財人が主導して手続きを進めることとなります。

まとめ

会社更生法の概要や主要な倒産手続、会社更生のメリットや会社更生と民事再生の主な違いなどについて解説しました。

会社の倒産手続は、会社の清算を前提とした「清算型」と、会社の再建をはかる「再建型」が存在します。

そして、再建型の倒産手続として、「会社更生」と「民事再生」が挙げられます。

会社更生と民事再生は、いずれも会社自体を存続させられる点で共通しています。

一方で、民事再生では経営陣が続投できる一方で会社更生では経営陣の退陣が必要となるなど、違いも少なくありません。

一般的に、会社更生は債権者や株主などの関係者が多い大企業で選択され、民事再生は中小企業などで選択されることが多いでしょう。

自社が窮状に陥り再建手続きでお困りの際は、手続きの選択段階から弁護士へご相談ください。

Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、会社更生や民事再生などの再生手続きについてもサポートが可能です。

会社更生や民事再生の適用を受けようとお考えの際や、自社に合った再建手続きを知りたい際などは、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。