横領の被害に遭う可能性は、どの企業であってもゼロではありません。

では、横領とはどのような行為を指すのでしょうか?

また、企業内での横領を防ぐためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

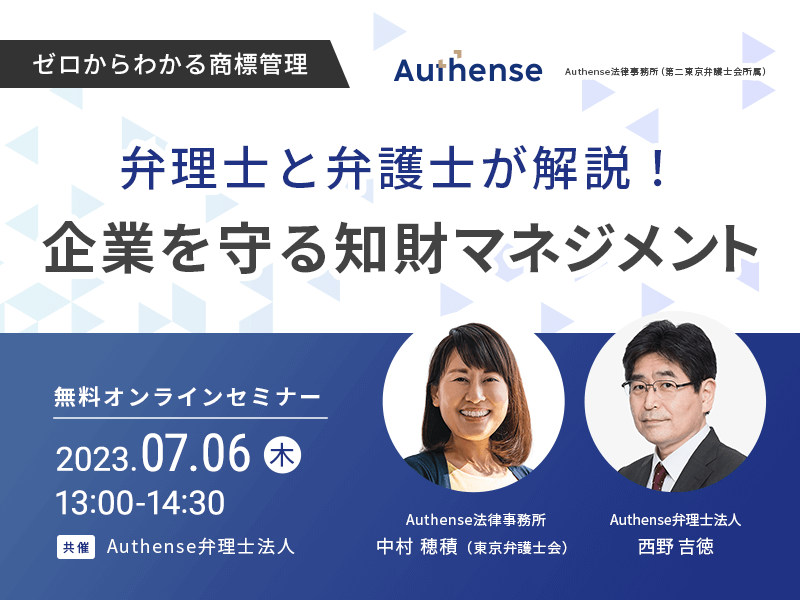

今回は、横領の概要や罰則、企業が横領を避けるために講じるべき主な対策などについて、弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

横領とは

横領とは、自己の占有する他人の物を領得する行為です。

「自己の占有する他人の物」と「領得(りょうとく)」の意味を、それぞれ解説します。

「自己の占有する他人の物」とは

「自己の占有する他人の物」とは、自身が他人から管理を任されて保持している物のことです。

たとえば、顧客から預かっている物や、会社から管理を任されている物などがこれに該当します。

「領得」とは

「領得」とは、その物を自身のものとすることを目的として、他人のものを不法に得る行為のことです。

会社のお金を、自分のものとするために自分の口座に移す行為などがこれに該当します。

「着服」との違い

横領と似た言葉に、「着服」があります。

横領が法律(刑法)上の用語であるのに対し、着服は法律用語ではありません。

一般的には、他人の金品を自分のものにしてしまう行動の全般を「着服」といいます。

着服は刑法上の横領にあたる可能性が高い一方で、必ずしもイコールではありません。

一般用語での「着服」にあたる場合であっても、刑法上の「横領」にはあたらない可能性もあるということです。

横領や着服の被害に遭ってお困りの際や、横領などを避ける体制を構築したい場合には、当法律事務所「Authense法律事務所」までご相談ください。

横領に関する罪の種類と罰則

横領には、単純横領罪と業務上横領罪、遺失物横領罪の3種類があります。

ここでは、それぞれの概要と罰則について解説します。

単純横領罪

単純横領罪とは、横領罪の原則的な類型であり、「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立します(刑法252条1項)。

単純横領罪の刑罰は、5年以下の懲役です。

これは、「友人から預かっていたお金を無断で自分のために使った」など、横領のうち業務上横領罪や遺失物横領罪に該当しない場合に成立します。

業務上横領罪

業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する罪です(同253条)。

業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役であり、単純横領罪よりも重く設定されています。

たとえば、経理担当者が自身が管理を任されている会社のお金を自分のものとする場合のほか、集金業務を担当する従業員が集金したお金を自分のものとする場合などがこれに該当します。

遺失物横領罪

遺失物横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に成立する罪です(同254条)。

遺失物横領罪の刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料であり、単純横領罪と比較して軽く設定されています。

たとえば、落ちていた財布を警察などに届けず、自分のものとした場合などがこれに該当します。

業務上横領罪の構成要件

先ほど解説したように、業務上横領罪は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立します。

ここではこれを分解し、業務上横領罪の構成要件について解説します。

「業務上」

業務上横領罪の「業務上」とは、他者から委託を受けて物を管理する内容の事務を指します。

物品や金銭を預かるという重要な事務を委託されていることに鑑み、単純横領罪と比較して刑罰が重く設定されています。

なお、管理を委託されていない従業員が会社のお金を盗んだ場合(たとえば、金銭の管理などを任されているわけではない営業職員が夜間に会社に忍び込み、会社のお金を盗んだ場合など)には、業務上横領罪ではなく窃盗罪などが適用される可能性があります。

「自己の占有する」

「自己の占有する」とは、その財物を実質的に支配している状態です。

監理できる立場であることや、実際に物品を手に持っていることなどがこれに該当します。

なお、業務上横領罪の「占有」が成立するには権限を有する者からの委託があったことが必要であり、委託がない場合には遺失物横領罪などの適用対象となります。

「他人の物」

業務上横領罪の対象となるのは、「他人の物」です。

他人の物とは「他人の所有権」という意味であり、所有権を侵した場合に業務上横領罪が成立し得ます。

「横領した」

「横領した」とは、他人の物を領得する行為です。

たとえば、使い込みや売却、質入れなどがこれに該当します。

社内で横領が発覚した際の企業の初期対応

横領は、どの企業であっても生じ得るものです。

では、社内で横領が発覚した場合、企業としてはどのように対応すればよいのでしょうか?

ここでは、基本的な対応の流れを解説します。

- 事実関係を確認する

- 弁護士へ相談して具体的な対応を検討する

- 事情聴取をする

- 損害賠償請求や返還請求をする

- 被害届を提出する

- 懲戒解雇する

事実関係を確認する

はじめに、事実関係を確認します。

資金の流れなどを把握し「確かに物品や金品が不正に減っている」ことを確認するとともに、関与した人物の把握に努めましょう。

何らかの不正により物品や金品が持ち出されたことが明確であれば、この段階で警察などに被害届を出すことも検討します。

弁護士へ相談して具体的な対応を検討する

事実関係の確認と並行して、弁護士へ相談します。

早期に弁護士へ相談することで、そのケースにおいて企業側がとるべき対応が明確となるためです。

Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、社内で発生した横領事件についてもご相談いただけます。

横領への対応でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

事情聴取をする

弁護士へ相談したうえで、行為者と思われる人物や事情を知っていると思われる人物、その他の関係者などから事情を聴取します。

横領に複数人が関与している場合には互いに口裏を合わせる可能性があるものの、慎重に事情を聴いていく中で矛盾点が見つかる可能性があります。

なお、事情聴取の場に弁護士に同席してもらうことも検討するとよいでしょう。

また、後から「言った・言わない」とならないよう複数人で聴取をするほか、聴取した内容については書面に起こして本人の署名などをもらうことをおすすめします。

損害賠償請求や返還請求をする

行為者が明確となったら、行為者に対して返還請求や損害賠償請求をします。

これらの請求はまずは裁判外で行うことが基本であるものの、任意での支払いに応じない場合には裁判上での請求も検討します。

ただし、横領をした者がこれを使い込んでおり他に目ぼしい財産も所有していなければ、裁判をしたところで取り返すことはできません。

そのため、どこまで返還を求めるのかなどは、ケースごとに慎重に判断すべきでしょう。

この判断についても、弁護士へ相談したうえで決めることをおすすめします。

被害届を提出する

横領についてより厳しく対処するためには、警察に被害届を出すことを検討します。

被害届が受理されればその後は警察や検察などで捜査がなされ、起訴か不起訴(証拠不十分などの理由から、刑事裁判を開始しないこと)かが決まります。

刑事裁判が開始されると、行為者の有罪・無罪や具体的な量刑が決まり、横領の行為者に前科が付きます。

ただし、被害届を出して事件化した場合には事件が明るみとなる可能性もあり、企業の信用問題に発展する可能性があります。

また、民事と刑事とは別のものであることから、仮に行為者に有罪判決が下ったからといって、国などから企業に被害額が弁済されるものでもありません。

しかし、横領に対して厳しく対処することで横領を許さないという企業の姿勢が明確となり、再発防止につながりやすくなります。

加えて、これを機に「膿を出し切る」ことにもつながるでしょう。

懲戒解雇する

横領は、就業規則の規定より懲戒処分の対象となることが一般的です。

しかし、行為の重大さと処分の重さとのバランスを欠かないよう注意しなければなりません。

横領であればもっとも重い懲戒解雇が適当とされる可能性が高い一方で、万が一処分が重すぎると判断されれば、行為者の主張により処分が無効となる可能性もあるためです。

そのため、懲戒処分を下す際はあらかじめ弁護士へ相談し、処分内容を慎重に検討することをおすすめします。

横領をした従業員の懲戒処分でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

企業が横領を避けるために講じるべき対策

自社が横領の舞台とならないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

最後に、社内で横領を発生させないための主な対策を4つ解説します。

- 横領ができる環境を撤廃する

- 定期的に内部監査をする

- 横領の違法性を社内に周知する

- 横領が発覚したら厳しく対処する

横領ができる環境を撤廃する

1つ目は、横領ができる環境を撤廃することです。

はじめから横領をしようとして入社するようなケースは稀であり、たまたま横領の機会があったことで横領に手を染めるケースが多いでしょう。

ふと魔が差したことから少額の横領を行い、これが発覚しなかったことから徐々に大胆となっていくというケースもあります。

自社や顧客を被害者としない、そして従業員を加害者としないためには、横領ができる環境をなくすことが重要です。

たとえば、次の対策などが検討できます。

- 出金をする際は、必ず複数の承認を要する運用とする

- 多額の会社資金の管理を、個人に任せない

- 小口現金は、定期的に複数人で帳簿と突合する

このように、多額のお金を個人が管理したり、多額の資金の振り込みを個人の判断で行えたりする状態を避けることで、横領できる機会を減らすことが可能となります。

定期的に内部監査をする

2つ目は、定期的(または不定期)に内部監査をすることです。

横領できる機会を減らしたとしても、制度の隙をついて横領がなされる可能性もゼロではありません。

そこで、定期的または不定期に内部監査をすることで、万が一横領がなされていた場合であっても早期に把握しやすくなります。

また、内部監査が定期的になされることが周知されていれば、従業員などが「横領をしても見つかる可能性が高い」と考えることから、横領の抑止力ともなります。

横領の違法性を社内に周知する

3つ目は、横領の違法性を定期的に社内に周知することです。

横領が「悪いこと」であることはおそらく共通認識である一方で、懲役10年以下となる非常に重い罪であることまでは認識できていないケースもあるでしょう。

また、「いざ見つかったら返せばよい」など、甘い認識を持っている人がいる可能性もあります。

そこで、横領について自社が厳しく対応することを周知するとともに、横領の法定刑などを伝えることで、抑止力となる効果が期待できます。

特に、他社での横領事件がニュースなどで取り沙汰されているときには関心も集まりやすいため、他社の事例をもとに研修をするとよいでしょう。

研修は社内で行うほか、外部の弁護士に依頼する方法も検討できます。

横領が発覚したら厳しく対処する

4つ目は、社内での横領が発覚したら、厳しく対処をすることです。

横領が発覚しても企業が甘い対応を取っていれば、横領が再発する危険性が高くなります。

なぜなら、横領に対して甘い対応をすることは、「横領をしても、謝れば許してもらえる」との意識を社内に植え付けることとなりかねないためです。

そのような事態を避けるため、社内で横領が発生した場合には厳しい対応をとるべきでしょう。

具体的な対応でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

まとめ

横領の概要や構成要件、横領の主な種類、罰則などを紹介するとともに、社内で横領が発覚した場合の対応や横領が起きないための対策などを解説しました。

横領には、単純横領罪と業務上横領罪、遺失物横領罪の3つがあります。

なかでも、業務上横領罪は物品や金銭の管理を委託された信頼に背く行為であるため、刑罰は10年以下の懲役と非常に重く設定されています。

社内で横領を起こさないようにするには、横領ができる環境をできるだけなくすことに加え、内部監査を行ったり研修をしたりするとよいでしょう。

それでも万が一横領が発生した場合には弁護士へ相談したうえで、厳しく対処することをおすすめします。

厳しく対処することで、横領の再発防止につながるためです。

Authense法律事務所では企業法務に特化したチームを設けており、横領を抑止するための体制整備などのサポートも可能です。

自社で横領が起きてお困りの際や、横領が起きづらい体制を整備したい際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。