企業が活動をするうえでは、贈収賄に関わることのないよう注意しなければなりません。

贈収賄とはどのような行為を指すのでしょうか?

また、企業が贈収賄に手を染めないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

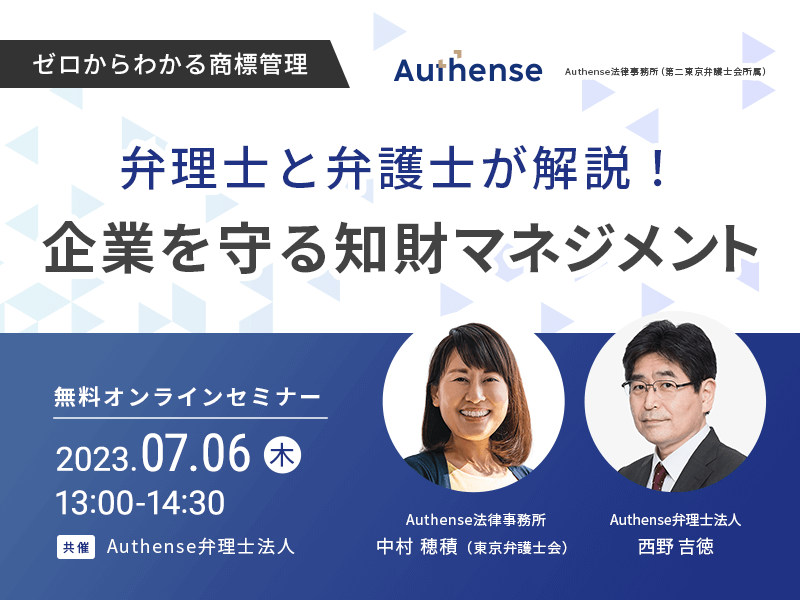

今回は、贈収賄の概要や企業が贈収賄を防止する対策などについて、弁護士がくわしく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

贈収賄とは

贈収賄は、「贈賄」と「収賄」の2つの言葉から成ります。

はじめに、これらの概要を解説します。

「贈賄」とは

贈賄とは、「賄賂を贈ること」です。

公務員に対して賄賂を供与したり賄賂を贈る約束をしたりした場合、刑法上の贈賄罪に問われることとなります(刑法198条)。

たとえば、入札や許認可などにおいて便宜をはかってもらうために、役所の担当者に金品を渡す行為などがこれに該当します。

一般企業が賄賂を受け取ることは想定しづらく、この贈賄に注意を払うべきでしょう。

「収賄」とは

収賄とは、「賄賂をもらうこと」です。

そのため、収賄罪に問われる可能性があるのは公務員であり、原則として一般企業が「収賄」罪に問われることはありません(同197条)。

なお、贈賄に関する罪は贈賄罪だけである一方で、収賄に関する罪には次のものなどがあります。

- 単純収賄罪(同197条1項前段):公務員がその職務に関して賄賂を収受したり、要求したり、約束をしたりする罪

- 受託収賄罪(同1項後段):公務員が職務に関して請託(ある行為の依頼を受けて承諾すること)を受けて賄賂を収受したり、要求したり、約束をしたりする罪

- 事前収賄罪(同2項):公務員になろうとする者が担当すべき職務に関して請託を受けて賄賂を収受したり、要求したり、約束したりする罪

- 第三者供賄罪(同197条の2):公務員がその職務に関して請託を受けて、第三者に賄賂を供与させたり、供与の要求をしたり、約束をしたりする罪

- 加重収賄罪(同197条の3 1項):公務員がここまでで紹介した罪を犯して実際に便宜をはかった場合に問われる罪

- 事後収賄罪(同2項、3項):公務員が先に便宜をはかり、後から賄賂を収受等したり、第三者にこれを供与等させたりする罪

- あっせん収賄罪(同197条の4):公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように(または相当の行為をさせないように)あっせんをすること(またはしたこと)の報酬として、賄賂を収受したり、要求したり、約束したりする罪

このように、日本においては公務員が収賄を行わないよう、多方面から規制されています。

贈収賄が法律で規制される理由

贈収賄が法律で厳しく規制されている理由は、贈収賄が横行すると公務員への信頼が失墜し、司法や立法、行政を含む社会システム全体への不信感へとつながるためです。

たとえば、許可の必要な営業について、公務員に賄賂を渡せば要件を満たしていなくても許可が下りるとなれば、要件などを定めた法律が無意味なものとなりかねません。

また、法律違反を犯しても警察官などに賄賂を渡すことで刑罰を免れる事態となると、犯罪が横行し治安が悪化しかねないでしょう。

このように、社会システムが信用できない状態では、社会の秩序を保つことが困難となります。

このような事態を避けるため、贈収賄は厳しく規制されています。

贈賄罪の成立要件

贈賄罪は、どのような場合に成立するのでしょうか?

ここでは、刑法198条の規定を元に贈賄罪が成立する3つのケースを解説します。

- 賄賂の供与

- 賄賂の申し込み

- 賄賂の約束

賄賂の供与

1つ目は、賄賂を供与した場合です。

公務員に対して賄賂を渡す行為がこれに該当します。

なお、賄賂は現金に限られるものではありません。

金銭はもちろん、物品の提供やスポーツ観戦権の供与、割賦代金の支払い、値上がりが見込まれる未公開株の公開価格による取得、異性間の情交などもこれに該当し得ます。

「金銭でなければよい」、「形が残らないものならよい」というわけではないことには誤解のないようご注意ください。

また、賄賂は職務行為に関するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることまでを要するものではないとされています(最高裁昭和33年9月30日決定)。

賄賂の申し込み

2つ目は、賄賂の申し込みです。

たとえば、「あなたにお金を渡すので、ぜひこの許認可を通してください」と申し込む行為などがこれに該当します。

ここで注意すべきなのは、実際に賄賂を供与していなくても、これを申し込んだ(提案した)時点で贈賄罪が成立するということです。

また、公務員側がこの申し込みを断ったとしても、贈賄罪が成立します。

賄賂の約束

3つ目は、賄賂の約束です。

たとえば、「お力添えによりこの入札案件を獲得できた暁には、まとまった金額をお渡しします」などと申し入れ、公務員側がこれに合意した場合や、「退職後は弊所によいポストを用意しますよ」などと申し入れて公務員側が合意した場合などがこれに該当します。

約束した時点で贈賄罪が成立し、実際には約束が果たされなかったとしても免責されるわけではありません。

贈賄罪の罰則

贈賄罪の罰則は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金です(刑法198条)。

企業が贈賄罪で有罪となった場合、経営者が逮捕される可能性もあり、業務に多大な影響が及びかねません。

そのため、企業は贈賄罪にあたる行為をしないよう十分に注意を払う必要があります。

外国における贈収賄の概要

海外進出を予定している企業は、贈収賄に特に注意しなければなりません。

日本では「贈賄なんてしていない」と考えていても、外国では日本の常識が通用しない場合もあるためです。

ここでは、外国における贈収賄の概要を解説します。

外国公務員等贈賄罪とは

贈収賄は日本の公務員に対してだけ注意すればよいのではなく、外国の公務員と対峙する際にも注意を払う必要があります。

外国の公務員への贈賄は刑法上の贈賄罪には該当しない一方で、不正競争防止法の「外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止(外国公務員等贈賄罪)」に抵触します(不正競争防止法18条1項)。

条文では、次のように規定されています。

- 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

このように、外国公務員等に対する賄賂の供与や申し込み、約束が規制対象とされています。

この規制に違反した場合には、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(同21条4項4号)。

また、法人も10億円以下の罰金刑に処されます。

外国では取引相手から賄賂を要求されることもある

日本だけで業務をしている場合、公務員から賄賂を要求されるケースはほとんどありません。

それどころか、企業側から賄賂の申し込みをしたとしても、これが受け入れられる可能性は非常に低いため、そもそも賄賂を提供しようとの発想が浮かばないでしょう。

これは、日本の社会システムが非常に健全であることを意味します。

しかし、この「常識」が世界のどこでも通用するわけではありません。

国によっては、公務員から当たり前のように賄賂を要求されることもあります。

また、賄賂との抱き合わせで担当者へのキックバックなどが提案されることもあり、担当者によってはこれを飲んでしまうかもしれません。

とはいえ、「外国でのことだから」といって、不問にはならないことを認識しておくべきです。

先ほど解説した外国公務員等贈賄罪にあたる可能性があるほか、外国において処罰の対象となるリスクもあります。

そのため、特に海外に進出しようとする場合においては、企業として贈賄を行わないとの強い意思を持ち、要求に応じないよう現地の担当者を含め一貫した対応をするべきでしょう。

企業が贈収賄を予防するために講じるべき主な対策

企業が贈収賄に関与しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

最後に、贈収賄を行わないための主な対策を6つ解説します。

- 基本方針を策定し、公表する

- 社内規定を整備する

- 内部通報窓口を設ける

- 研修を実施する

- 定期的に監査をする

- 相談先の弁護士を確保する

基本方針を策定し、公表する

特に外国において案件が暗礁に乗り上げた場合、企業の担当者がその状態を解消しようと贈賄に手を染めるリスクがあります。

また、企業としての姿勢が一貫していないと、外国の公務員などに付け入る隙を与え、結果的に贈賄に手を染める事態となる場合もあるでしょう。

贈賄に一度手を染めてしまうと、要求がエスカレートし、引くに引けない状態となるおそれもあります。

そのような事態を避けるため、企業としてはまず贈賄をしない旨の基本方針を策定し、対外的にも公表することをおすすめします。

社内規定を整備する

社内規定を整備し、贈賄を禁止する規定を設けることも有効な対策の1つです。

贈賄を禁止するとともに、贈賄に手を染めた従業員に対して厳しい懲戒処分をする旨の規定を設けることで、贈賄の抑止につながるでしょう。

また、規定を整備することは、企業が贈賄を許さないという強いメッセージともなります。

内部通報窓口を設ける

贈収賄を防止するため、内部通報窓口を設けることも1つの方法です。

内部通報窓口とは、社内の不祥事や不正について従業員が通報できる窓口のことです。

社内の法務部・総務部などを窓口とする場合もあるほか、外部の弁護士を窓口とする場合もあります。

内部通報窓口を設置することで、贈収賄などの不正について従業員間で監視の目が働きやすくなり、経営陣が早期に把握し対処しやすくなります。

内部通報窓口を設置するにあたっては、通報者が不利益を被らないよう十分に注意しなければなりません。

適切な体制を整備するため、設置にあたっては弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

研修を実施する

贈収賄を防止するためには、研修の実施も有効です。

企業が基本方針や社内規定を整備したうえで、これを従業員に周知するための研修を定期的に実施します。

特に、海外進出に携わる従業員には、研修の受講を必須とすべきでしょう。

これにより、従業員にとって「具体的に何をしてはいけないのか」が明確となります。

また、贈収賄を許さないとの企業の姿勢がより社内に浸透しやすくなり、この点からも贈収賄の抑止力となります。

定期的に監査をする

社内で密かに贈収賄が行われていないかどうかを調べるため、定期的に監査をすることも有効な対策の1つです。

監査をすることで万が一贈収賄が発覚した場合、早期に不正の芽を摘みやすくなります。

また、贈収賄に限らず「見つかる可能性が高い」ことは、不正の抑止力となるでしょう。

定期的な監査により従業員などに「監査があるので贈収賄をしても発覚する可能性が高いし、発覚すれば自身の責任が徹底的に追及される」と認識させることで、贈収賄の防止につながります。

相談先の弁護士を確保する

贈収賄を防止し、また万が一贈収賄が発覚した際に早期に厳正な対処をするためには、相談先の弁護士を確保しておくことをおすすめします。

贈収賄はギリギリのラインを攻めるようなものではなく、疑わしい行為さえ行うべきではないものです。

しかし、海外進出時など実際の状況において、相手方(外国公務員など)から提案された行為が贈収賄にあたるか否か判断に迷う場合もあるでしょう。

そのような際に、早期に弁護士へ相談することで判断を誤りづらくなります。

また、社内で贈収賄が発覚した際は懲戒処分を検討することとなるものの、懲戒の内容を決めるには慎重な判断が必要です。

従業員がした行為に対して処分の内容が重すぎると、懲戒対象となった従業員から処分の無効を主張されてトラブルに発展する可能性があるためです。

弁護士へ相談することで、懲戒処分の内容についても的確な判断が可能となります。

まとめ

贈収賄の概要を紹介するとともに、企業が贈収賄に手を染めないための対策などについて解説しました。

贈賄とは、公務員に対して賄賂を供与したり、申し込んだり、約束したりする行為のことです。

実際に供与に至らなくとも、申し込んだ時点で贈賄罪に問われることには注意が必要です。

また、外国公務員などに対する賄賂の供与や申込み、約束は外国公務員等贈賄罪に該当するほか、外国の法律によって処罰される可能性もあります。

国内・海外を問わず、企業は贈収賄に手を染めるべきではありません。

贈収賄を防止するには、企業として贈収賄を許さないとの姿勢を社内外に明示するとともに、従業員教育の徹底や監視の強化をはかる方法などが有効です。

Authense法律事務所では、企業法務に特化した専門チームを設けており、贈収賄にまつわるご相談や内部統制の強化などのサポートも可能です。

贈収賄についてお困りの際や、贈収賄を抑止する仕組みを構築したい際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。