行政手続法は、実は事業者にとって非常に身近な法律の一つです。

では、行政手続法とはどのような法律なのでしょうか?

また、行政手続法には、どのような内容が定められているのでしょうか?

今回は、企業が知っておくべき行政手続法の概要や基本的な内容などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

行政手続法とは

行政手続法とは、申請に対する処分や不利益処分、行政指導、届出、命令の制定などについて、行政庁などが経るべき手続きについて定めた法律です。

行政手続法の1条では、目的について次のように定められています。

- この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

- 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

さまざまな法律で、許認可制度が設けられています。

ある許認可を申請した際、法律に明記されている要件を明らかに満たさないのであれば、不許可となっても仕方がないでしょう。

一方で、法律や施行令、施行規則、条例などにも存在しない煩雑な書類を担当者の勝手な判断により追加で求められ、これに対応しないことを理由に不許可処分をされることは、不合理と言わざるを得ません。

また、許可申請をしたもののいっこうに審査が開始されず、いつ頃完了するかさえわからないまま長期に渡って放置される事態がまかり通れば、民間事業者は困ってしまいます。

同様に、行政から突然許可取り消し処分がなされたものの、その理由も説明されず事業者側の言い分も聞いてもらえなければ、これも不合理です。

もしかすると、行政側が自身の身内の事業者を優遇したく、その事業者を恣意的に排除するために許可を取り消したのかもしれません。

このように、行政は非常に強い権力を有しており、その権力を恣意的に行使できてしまうと、民間人や民間事業者が不利益を被りかねません。

また、恣意的に権力を行使できると「行政の担当者に個人的に気に入られれば許可が下りる」事態となりかねず、そのような社会は健全とはいえないでしょう。

そこで、このような不合理な事態を避けるため、各行政法規の基本として位置づけられているのが行政手続法です。

行政手続法では「申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない」ことや「不利益処分をする際は同時に理由を示さなければならない」ことなどの規定が置かれており、行政の適正な運営に寄与しています。

そのため、行政手続法の義務の主体は行政庁です。

なお、行政手続法は基本法であり、この法律に個別の許認可制度などが定められているわけではありません。

個別の許可制度は「建設業法」や「廃棄物処理法」などの個別法に設けられており、行政手続法はこれらのベースであるということです。

行政手続法は一般事業者にも関係ある?

行政手続法は、一般事業者にも大いに関係する法律です。

先ほど解説したように、行政手続法の義務の主体は行政庁であり、企業ではありません。

しかし、行政手続法は必ずしも厳格に遵守されている場面ばかりではないのが現状です。

基本的な事項を企業が理解しておくことで、行政庁から万が一不利益な対応をされた際に、適切な対応がしやすくなるでしょう。

行政手続法を理解するために知っておくべき用語

行政手続法では、さまざまな用語が規定されています。

ここでは、行政手続法を理解するために知っておくべき主な用語について解説します。

処分

処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の全般を指します(同2条1項2号)。

「懲戒処分」などのイメージがあるためか、「処分」というと不利益な処分を想像するかもしれません。

しかし、この「処分」には不利益処分のみならず、許可申請に対して許可をするなどのプラスの行為も含まれます。

申請

申請とは、法令に基づいて許認可(許認可行政庁の許可や認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分)を求める行為のうち、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを指します(同2条1項3号)。

これは、一般的にイメージするものと大きなズレはないでしょう。

なお、「届出」は行政庁が諾否を応答する性質のものではないことから、「届出の申請」とはいいません。

不利益処分

不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて、特定の者を名あて人として直接義務を課し、またはその権利を制限する処分です(同2条1項4号)。

ただし、次のいずれかに該当するものは「不利益処分」には該当しません。

- 事実上の行為・事実上の行為をするにあたり、その範囲や時期などを明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分(立入検査や立入検査日の通知など)

- 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づきその申請をした者を名あて人としてされる処分(「処分」に該当する)

- 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

- 許認可等の効力を失わせる処分であって、その許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの(許可要件を満たさなくなったことを事業者側から届け出て、これに基づいて許可を取り消す場合など)

典型的な不利益処分としては、次のものなどが挙げられます。

- 許認可等の取消し

- 行為の中止や禁止の命令

- 金銭の納付命令

後ほど解説しますが、不利益処分に該当する場合には弁明の機会付与などの対象となります。

行政機関

行政機関とは、次の物を指します(同2条1項5号)。

- 法律の規定に基づいて内閣に置かれる機関・内閣の所轄の下に置かれる機関・宮内庁・内閣府設置法や国家行政組織法などに基づいて設定された機関など

- 上記機関の職員のうち、法律上独立に権限を行使することを認められた職員

- 地方公共団体の機関(議会を除く)

行政指導

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であり、処分に該当しないものを指します(同2条1項6号)。

なお、「行為」とは「何かをすること」、「不作為」とは「何かをしないこと」です。

たとえば、業務改善指導や営業自粛要請などが、この行政指導に該当します。

届出

届出とは、行政庁に対して一定の事項の通知をする行為のうち、法令により直接に通知義務付けられているものを指します(同2条1項7号)。

あくまでも「通知」をするだけであり、許認可申請のように行政庁の諾否を必要とするものではありません。

命令等

命令等とは、内閣または行政機関が定める次のものを指します(同2条1項8号)。

- 法律に基づく命令・処分の要件を定める告示・規則

- 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令の定めに従って判断するために必要な基準)

- 処分基準(不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要な基準)

- 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項)

「命令等」には個々の事業者などに対する命令のみならず、このように審査基準や処分基準までもが含まれます。

行政手続法の主な内容

行政手続法では、どのような内容が定められているのでしょうか?

ここでは、事業者が知っておくべき主な内容について解説します。

なお、繰り返しとなりますが、行政手続法では行政手続きの基本について定められているのであり、個々の具体的な処分について規定されているわけではありません。

具体的なケースにおいては行政手続法を確認するほか、その処分などの根拠となっている具体的な法令も確認する必要があります。

申請に対する処分

申請をしたものの、いつまでも審査が放置されては困ってしまいます。

そこで、行政手続法では、申請がその事務所(行政庁)に到達したときは、遅滞なく審査を開始すべきとしています(同7条)。

しかし、「遅滞なく」審査を開始するといっても、「遅滞なく」の判断基準は人によって異なる可能性があり、これだけでは必ずしも適正に処理されるとは限らないでしょう。

そこで、行政庁は標準処理期間(申請が事務所に到達してから処分までに要する標準的な期間)を定めるよう努め、定めた場合にはこれを公にしなければなりません(同6条)。

また、行政庁に恣意的に審査されては、公平性を保つことができません。

そこで、申請によって求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、拒否する理由も同時に示すべきこととされています(同8条)。

拒否の理由を示すことで恣意的な拒否処分を抑止できるほか、事業者としても許可処分へ向けて改善を目指すことが可能となるためです。

併せて、行政庁は申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準(審査基準)をできるだけ具体的に設定し、原則としてこれを公にしなければならないとされています(同5条2項)。

不利益処分

行政庁から恣意的に不利益処分を課されるおそれがあれば、安心して事業を営むことができません。

また、不利益処分の根拠がないにもかかわらず、事業者側の言い分を聞いてもらえないようでは困ってしまいます。

そこで、行政庁が不利益処分を行う場合には、原則として意見陳述のための手続き(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければならないとされています(同13条1項)。

また、差し迫った一定の事情がある場合を除き、不利益処分と同時にその理由を示さなければなりません(同14条1項)。

不利益処分を書面で行う場合には、理由の通知も書面で行う必要があります(同2項)。

なお、行政庁は不利益処分の基準をその不利益処分の性質に照らしてできるだけ具体的に定めなければならず、これを公にするよう努めなければなりません(同12条)。

行政指導

行政指導に携わる者は、行政指導をするにあたり、行政指導の趣旨や内容、責任者を相手方に明示しなければなりません(同35条)。

特別の支障がない限りは相手方の求めに応じ、これらの事項を記載した書面の交付も必要です。

また、行政指導はあくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものです。

行政指導に携わる者はこの点に留意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません(同32条)。

処分等の求め

何人も、法令に違反する事実があるにもかかわらず、その是正のためにされるべき処分や行政指導がされていないと考えるときは、処分権限を有する行政庁等に対してその旨を申し出て、処分や行政指導をするよう求めることが可能です(同36条の3)。

この申出は、申出をする者の氏名・名称と住所・居所など一定事項を記載した書面によって行わなければなりません。

届出

法令に規定する形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続義務が履行されたこととなります(第37条)。

届出は形式要件に合致さえしていればよく、行政庁側が審査をするようなものではありません。

企業が行政の対応に問題を感じた際の対応

行政庁の窓口で怒号を上げている人を見かけることがあるかもしれませんが、これは適切な対応ではありません。

窓口担当者に怒りをぶつけたところで、問題が解決する可能性は低いためです。

では、企業が行政からなされた処分などの内容に疑問を感じた場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?

最後に、基本的な対処方法を解説します。

行政手続法など手続きの根拠条文を確認する

行政庁による不利益処分などに疑問を持ったら、まずは行政手続法など根拠条文を確認するとよいでしょう。

そのうえで、その場で怒りをぶつけるのではなく、聴聞や弁明の機会の付与など状況に合った適切な手続きを選択します。

また、不利益処分であるにもかかわらず理由が告げられていないなど、行政庁の対応に問題がないかどうか確認してください。

弁護士へ相談する

たとえ行政庁の対応に問題があったとしても、1社だけでこれを覆すことは容易ではありません。

そのため、行政法にくわしい弁護士へできるだけ早期にご相談ください。

弁護士へ相談することで、具体的に自社がとるべき対応が明確となります。

まとめ

行政手続法の概要や主な規制内容などを解説しました。

行政手続法は具体的な申請手続きや事業者への義務などを定めた法律ではないことから、企業側が参照することは少ないかもしれません。

しかし、行政手続法は行政による適正な処分などについて定めた法律です。

許認可の申請や更新などで行政庁と関わる機会の多い事業者は、ぜひ一読して内容を理解しておくとよいでしょう。

行政側の対応でお困りの際は、弁護士へご相談ください。

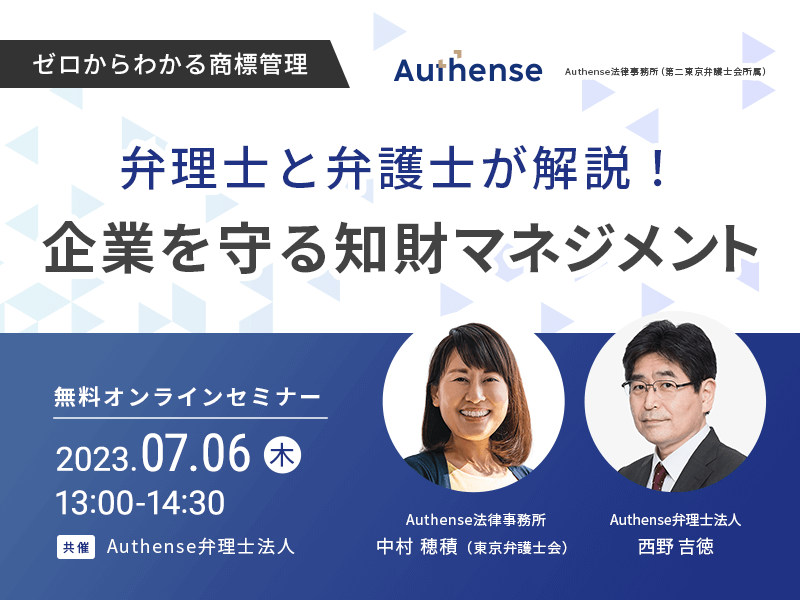

Authense法律事務所は企業法務に特化したチームを設けており、行政手続法に関する相談やサポートも可能です。

行政手続法について相談できる弁護士をお探しの際には、Authense法律事務所までご連絡ください。