遺留分の計算や個々の遺留分割合は、どのように算定すべきでしょうか?

今回は、弁護士が遺留分の計算方法、遺留分割合や遺留分が侵害された場合の対応などについて解説するとともに、具体的な遺留分額の計算事例についても紹介します。

目次

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分の計算方法、計算式を解説

遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分のことです。

遺留分を侵害した遺言書なども有効ではあるものの、後ほど解説をする「遺留分侵害額請求」をすることで、侵害された遺留分相当の金銭を取り戻すことができます。

その相続全体での遺留分は、次の計算式で算定されます。

- 遺留分総額=基本財産×遺留分割合

遺留分の権利を持つ相続人が複数いる場合には、この遺留分総額を、遺留分を持つ相続人のみの法定相続分で分割して、個々の遺留分を計算します。

「基本財産」の求め方

遺留分計算の基礎となる基本財産は、次の計算式で算定されます。

- 基礎財産=(相続開始時に被相続人が有していた「積極財産」)+(一定の贈与財産の価額)-(相続開始時に被相続人が負っていた「相続債務」)

では、それぞれについて解説していきましょう。

積極財産の求め方

遺留分計算の基礎となる「基礎財産」の計算における積極財産とは、原則として、相続開始時に亡くなった人(「被相続人」といいます)が持っていた財産や権利などの総額のことです。

たとえば、次のようなものが、積極財産に該当します。

- 不動産

- 預貯金

- 有価証券

- 現金

- 貸付金や未収金

- 自社株

- 書画や骨董など

生命保険金や死亡退職金は受取人の固有財産であると考えられるため、原則として「積極財産」には含まれません。ただし、他の財産と比べてあまりにも高額な生命保険金などがあった場合には、例外的に積極財産に含めるべきとされる可能性があります。

贈与財産の求め方

被相続人が行った過去の贈与のうち、次のものが基礎財産の計算に算入されます。

- 相続人に対して相続開始前10年間にした、婚姻や養子縁組、生計の資本としてした贈与

- 相続人以外に対して相続開始前1年間にした贈与

- これらの期間より以前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

遺言ではなく生前贈与として渡したからといって、必ずしも遺留分算定の基礎財産から外れるわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。

相続債務の求め方

遺留分計算のもととなる「基礎財産」から控除される相続債務とは、被相続人の生前の借金や未払金などです。

なお、葬儀費用はこの相続債務には含まれません。

葬儀費用は相続債務ではなく、喪主が負担すべき性質のものであるためです。

相続税を計算する場合には葬儀費用を控除することができますが、これとは意味合いが異なりますので注意しましょう。

遺留分の「割合」を解説

遺留分の割合は、次のとおりです。

総体的な遺留分割合

遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分割合は、基礎財産の2分の1です。

これを、遺留分のある相続人が法定相続分に従って分けることとなります。

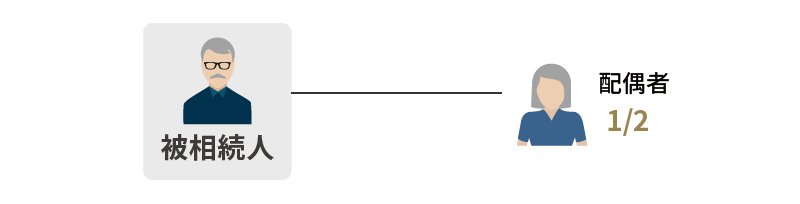

配偶者のみ

相続人が配偶者のみである場合には、遺留分は原則どおり基礎財産の2分の1となります。

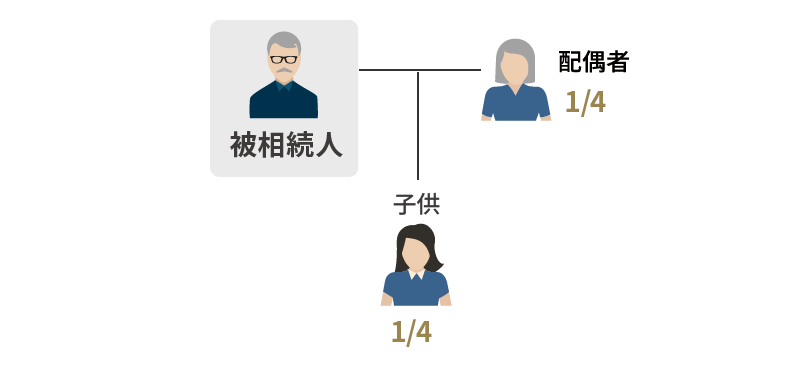

配偶者と子

遺留分のある相続人が被相続人の配偶者と子である場合にも、遺留分は原則どおり基礎財産の2分の1です。

これを、配偶者と子がそれぞれの法定相続分に従って分けることとなります。

たとえば、配偶者と1人の子が相続人である場合には、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

- 配偶者:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)

- 子:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)

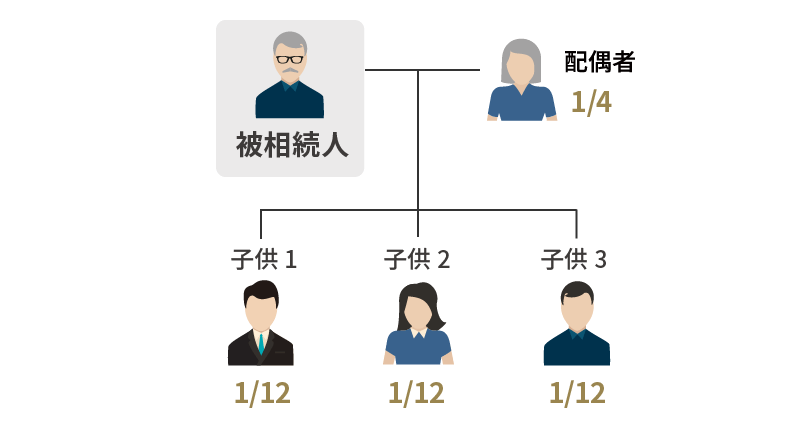

また、配偶者と3名の子が相続人である場合の遺留分割合は、次のようになります。

- 配偶者:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)

- 子1:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 子2:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 子3:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

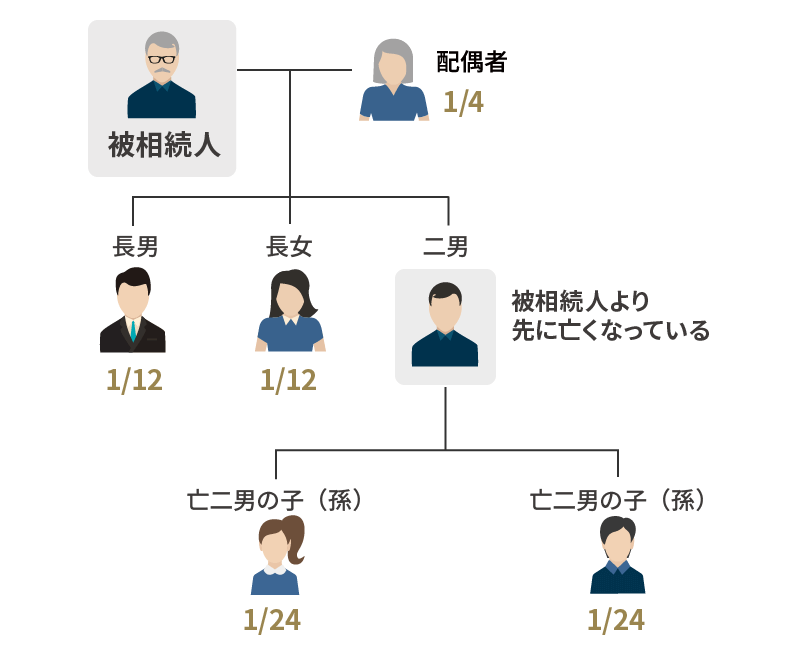

なお、子のうちに被相続人よりも先に亡くなっている人がいる場合には、亡くなった子の子である孫が、代襲して相続人となります。

たとえば、配偶者と長男、長女、亡くなった二男の子である孫2名が相続人である場合の遺留分割合は、それぞれ次のとおりです。

- 配偶者:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)

- 長男:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 長女:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 亡二男の子(孫)1:24分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分12分の1)

- 亡二男の子(孫)2:24分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分12分の1)

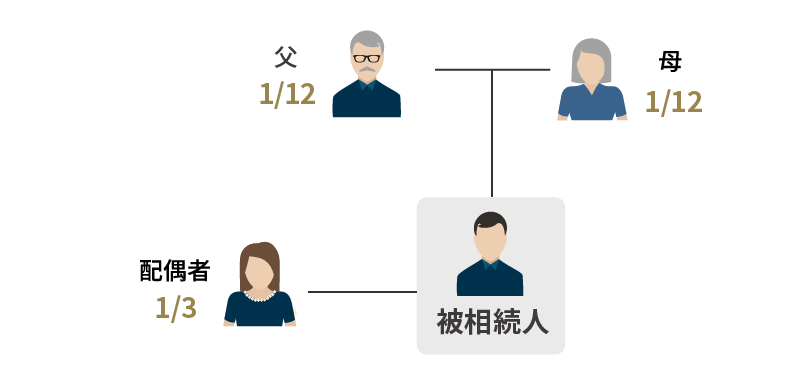

配偶者と被相続人の直系尊属(父母)

配偶者と被相続人の直系尊属(父母など)が相続人である場合の遺留分割合も、原則どおり2分の1です。

これを、配偶者と父母が法定相続分に従って分けることとなります。

被相続人の父母がともに存命の場合における、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

- 配偶者:3分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分3分の2)

- 父:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 母:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

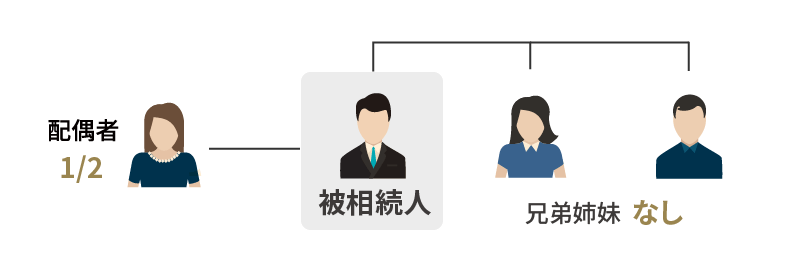

配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹がともに相続人であったとしても、後ほど解説するように、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。

そのため、この場合には配偶者のみが相続人である場合と同じ結論となります。

つまり、配偶者の遺留分は、基礎財産の2分の1です。

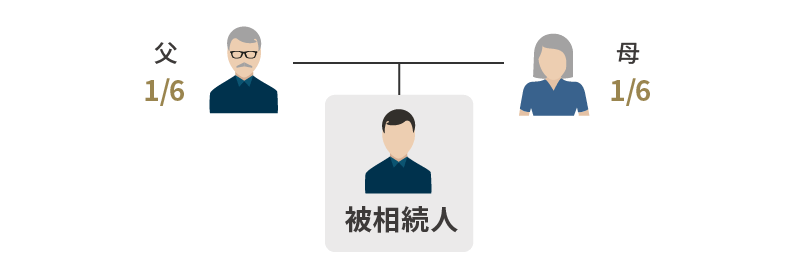

直系尊属のみ

被相続人の直系尊属(父母など)のみが相続人である場合には、例外的に遺留分割合が、基礎財産の3分の1となります。

被相続人の父母がともに存命の場合における、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

- 父:6分の1(=遺留分割合3分の1×法定相続分2分の1)

- 母:6分の1(=遺留分割合3分の1×法定相続分2分の1)

遺留分の計算、具体例から確認

個々の遺留分の額を、具体的な事例で見ていきましょう。

それぞれの計算結果である遺留分額とは、仮に被相続人が残した遺言により自分が一切財産をもらえず、かつ過去の生前贈与も特に受けていなかった場合において、財産を多く受け取った相手から取り戻すことのできる金銭の総額のことです。

以下の事例では、被相続人は、遺産の全額を第三者に遺贈する旨の遺言書を作成していたとします。

事例1:相続額3,000万円、配偶者のみの場合

遺留分計算のもととなる「基礎財産」が3,000万円であり、相続人が配偶者のみである場合の遺留分額を見ていきましょう。

配偶者の遺留分割合は次のとおりです。

- 配偶者:2分の1

そして、遺留分額は、次のようになります。

- 配偶者:1,500万円(=3,000万円×2分の1)

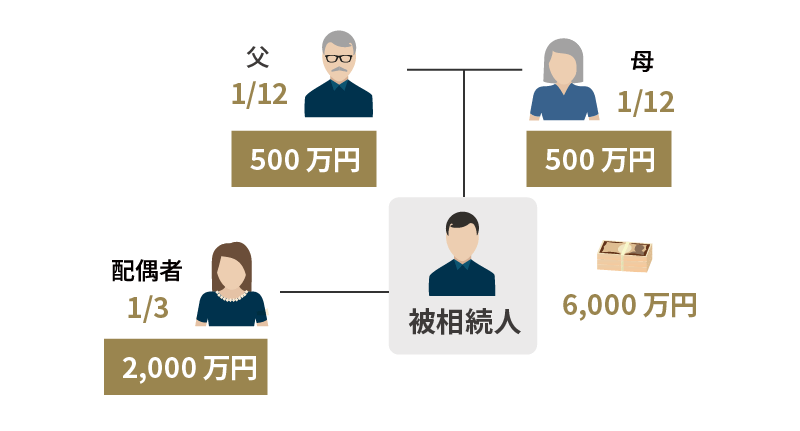

事例2:相続額6,000万円、配偶者、被相続人の父母の場合

遺留分計算のもととなる「基礎財産」が6,000万円であり、相続人が配偶者と被相続人の父母である場合の遺留分額を見ていきましょう。

まず、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

- 配偶者:3分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分3分の2)

- 父:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

- 母:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)

そして、それぞれの遺留分額は、次のようになります。

- 配偶者:2,000万円(=6,000万円×3分の1)

- 父:500万円(=6,000万円×12分の1)

- 母:500万円(=6,000万円×12分の1)

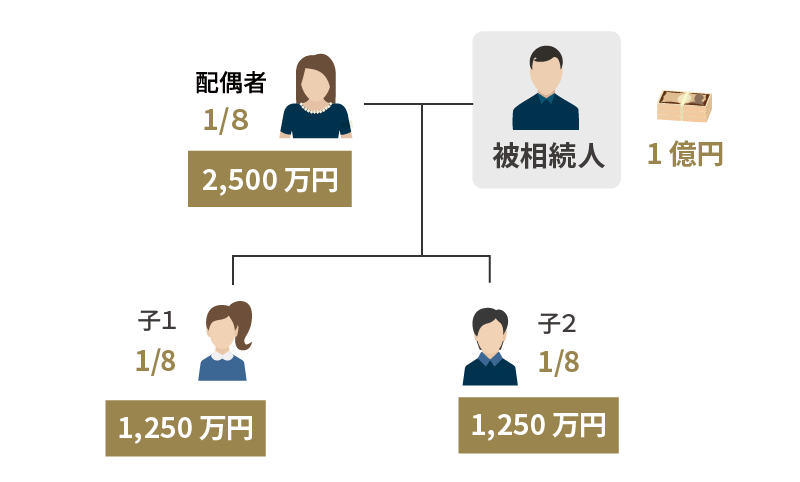

事例3:相続額1億円、配偶者、2名の子の場合

遺留分計算のもととなる「基礎財産」が1億円であり、相続人が配偶者と子2名である場合の遺留分額を見ていきましょう。

まず、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

- 配偶者:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)

- 子1:8分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分4分の1)

- 子2:8分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分4分の1)

そして、それぞれの遺留分額は、次のようになります。

- 配偶者:2,500万円(=1億円×4分の1)

- 子1:1,250万円(=1億円×8分の1)

- 子2:1,250万円(=1億円×8分の1)

遺留分が認められる人

遺留分の権利は、すべての相続人にあるわけではありません。

遺留分がある相続人は、次の人に限定されています。

配偶者

相続が発生したときに配偶者が生きていれば、その配偶者は相続人として遺産の相続権を持ち、遺留分も認められます。

親や兄弟姉妹の場合は、他の相続人がいると相続権が認められないケースもありますが、配偶者の場合は必ず相続人となります。

配偶者は故人の財産形成に大きく貢献した存在であり、遺産を相続する権利や遺留分が当然に認められます。

ただし、相続における配偶者とは婚姻関係にある配偶者です。婚姻関係にない内縁関係の方や、事実婚の関係にある方は含まれないため注意してください。

また、配偶者に認められる遺留分の割合については、他の相続人の有無などによって変わる点に注意が必要です。

子

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。この中で相続人になる順位が最も高く、第1順位にあたるのが子です。

故人に子がいれば、子が相続人になり、遺留分も認められます。

養子にも遺留分が認められます。遺留分に関して実子と養子で違いはありません。

また、相続開始時点で子が亡くなっている場合、その子である孫がいれば、孫が代わりに相続権を取得して遺留分も認められます。

これは所謂「代襲相続」と呼ばれるケースで、代襲相続が起きた場合の代襲相続人の権利は本来の相続人と基本的に同じです。

なお、養子の子については、養子縁組後に生まれた子であれば代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続人にはなれません。

代襲相続人になれないケースでは相続権がなく、遺留分も認められないことになります。

親

子・親・兄弟姉妹の中で相続人になる順位が子に次いで高く、第2順位に位置付けられるのが親です。

相続が開始したときに子や代襲相続人となる孫などがおらず親が生きている場合には、親が相続人になり、遺留分も認められます。

また、相続開始時点で両親が亡くなっている場合でも、その親である祖父母が生きていれば祖父母が相続人になり、認められる遺留分の割合も本来の相続人である両親と同じです。

遺留分が認められない人

次の人には、遺留分の権利がありません。

兄弟姉妹

子・親・兄弟姉妹の中で相続人になる順位が最も低く、第3順位に位置付けられるのが兄弟姉妹です。

相続が開始した時点で子や親がおらず兄弟姉妹がいるケースでは、兄弟姉妹が相続人として遺産を相続します。

ただし、子や親と違って兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、たとえば相続人である兄弟姉妹に財産をまったく渡さない内容の遺言書が相続開始後に見つかったとしても、兄弟姉妹は遺留分を主張できないことになります。

また、兄弟姉妹に遺留分がないため、兄弟姉妹に代わってその子である甥や姪が代襲相続人として相続するケースでも、甥や姪には遺留分は認められません。

つまり、遺留分は法定相続人すべてに認められるわけではなく、配偶者・子・親などの故人と比較的近い関係にある相続人にのみ保障された権利と言えます。

相続欠格・相続人廃除・相続放棄

相続欠格とは、故意に被相続人を死亡させたり遺言書を偽造したりといったように、相続人としての資格に欠けることを指します。

このような人は相続人として相応しくないため、相続権は認められず遺留分もありません。

相続人廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えるなどした人を相続人から除くことです。

相続人の廃除を行うには、被相続人が生前に裁判所で手続きをするか遺言書に記載する必要があります。廃除された相続人は相続権がなくなり、遺留分も認められません。

相続放棄は、相続開始後に相続人自身が裁判所で手続きをして遺産の相続権を放棄することです。

配偶者・子・親のように、元々遺留分がある相続人であっても、相続放棄をした場合にはそもそも自ら相続権を放棄しているので遺留分もなくなります。

なお、相続欠格や相続人廃除に該当する人に子がいる場合には代襲相続が起き、相続放棄をした人に子がいる場合には代襲相続は起きません。

本来の相続人である子が相続欠格や相続人廃除に該当して孫が代襲相続人になるケースでは、孫に遺留分が認められます。

遺留分侵害されていた場合

自分の遺留分が侵害されていた場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求とは、遺留分侵害がある場合に、遺言や生前贈与で財産を多く受け取った相手に対して、遺留分侵害額相当の金銭を支払うよう請求することです。

以前は、遺留分侵害額請求は「遺留分減殺請求」という名称でした。

この請求を行った場合、金銭の支払いだけでなく、土地の共有持分など現物での返還請求が原則とされていました。

しかし、相続法の改正により金銭請求に変更となり「遺留分侵害額請求」へと名称が変わりました。

遺留分侵害額請求は口頭での請求も可能です。

もっとも、次で解説するように期限がありますので、期限内に請求した証拠を残すために、内容証明郵便で行うことが一般的です。

なお、遺留分は自動的にもらえるわけではありません。

権利がある方が、遺留分侵害額請求をしなければ実現しない権利です。

仮に自己の遺留分を侵害されていたとしても、何か遺留分を請求しなくても問題ないような事情がある場合などには、遺留分侵害額請求をしないことも一つの選択肢となります。

遺留分は法律で認められた権利であるとはいえ、被相続人が遺留分を侵害する内容の遺言書を作るに至ったことには、それなりの理由がある場合が少なくありません。

また、遺留分侵害額請求をすれば、請求をした相手方との関係性は悪化する可能性が高いといえます。そのため、請求するかどうかについては、その方との今後の付き合いなどを踏まえ、慎重に検討すべきでしょう。

遺留分侵害請求の期限、時効について

遺留分の権利は、次の2つを知ったときから1年が経過すると、時効によって消滅します。

- 相続が起きたこと

- 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと

そのため、遺留分侵害額請求を検討している場合には、期限内に速やかに行うようにしましょう。

なお、相続が起きたことや遺留分侵害の事実を知らないまま期間が経過した場合であっても、相続開始から10年が経ってしまった場合には、遺留分の権利は消滅します。

あまりにも長期間が経過してからの遺留分侵害額請求は請求をされた側にとっても不意打ちとなる可能性が高く、権利関係の安定に支障をきたしかねないためです。

まとめ

遺留分は、一定の相続人に保証された相続での最低限度の取り分です。

自己の遺留分が侵害された場合には、早期に遺留分侵害額請求を行うことを検討するとよいでしょう。

ただ、遺留分侵害額請求をすると、どこまでの資産を基礎財産に含めるかなど相手との意見が食い違い、トラブルになる場合が少なくありません。

遺留分侵害額請求をする場合には、様々なトラブルを見越して、あらかじめ弁護士へ相談することをおすすめします。

Authense法律事務所には、遺留分など相続トラブルに詳しい弁護士が多数在籍しております。

遺留分についてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力