遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害する内容の遺言も有効ではあるものの、後に遺留分侵害額請求がなされるかもしれません。

では、遺留分を持つ相続人は誰なのでしょうか?

また、遺留分侵害額請求は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?

ここでは、遺留分の基本や遺留分が侵害された場合の請求方法などについて弁護士が詳しく解説します。

目次

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

しかし、すべての相続人が遺留分の権利を持っているわけではありません。

遺留分のある相続人と遺留分のない相続人は、それぞれ次のとおりです。

遺留分のない相続人

遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」が持つ権利です(民法1042条1項)。

つまり、亡くなった人(「被相続人」といいます)の兄弟姉妹は、たとえ相続人となる場合であっても遺留分の権利まではありません。

考え方は様々ありますが、遺留分は遺族の最低限の生活保障などの意味合いを持つところ、兄弟姉妹であれば被相続人とは独立して生計を立てていることが多く、遺言など被相続人の自由意思に優先してまで保証する必要性が低いとの考えからです。

遺留分のある相続人

遺留分のある相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、次の者が相続人となる場合には、遺留分の権利も有することとなります。

- 配偶者

- 子、孫、ひ孫

- 親、祖父母

なお、遺留分は相続人であることを基礎として発生する権利であるため、そもそも相続人ではない場合には遺留分の権利もありません。

たとえば被相続人の長男が存命であれば長男の子である孫は原則として相続人ではないため、遺留分の権利もないということです。

遺留分と法定相続分の違い

遺留分は、法定相続分と混同されることが少なくありません。

ここでは、遺留分と法定相続分との主な違いを解説します。

登場する場面

遺留分と法定相続分とは、登場する場面が大きく異なります。

遺留分が登場するのは、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与があったときだけです。

その他の場面では、遺留分は登場しません。

一方で、法定相続分は、遺言書などがない相続で遺産を分ける基準として使用します。

権利のある者

遺留分と法定相続分では、権利のある者が異なります。

法定相続分の権利を有する相続人は、次の者です。

- 配偶者相続人:被相続人の法律上の配偶者

- 第1順位:被相続人の子ども。子どものうちに被相続人の死亡以前に死亡するなど相続権を失った者がいる場合は、その相続権を失った子どもの子ども(被相続人の孫)。なお、第1順位の相続人の代襲回数に制限はなく、子どもも孫も死亡している場合は曾孫が相続人となる

- 第2順位:被相続人の父母。父母がいずれも死亡している場合は、祖父母

- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹のうちに被相続人の死亡以前に死亡するなど相続権を失った者がいる場合は、その相続権を失った兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)。なお、第3順位の相続人の代襲回数は1回に制限されており、甥姪の子どもが相続人になることはない

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

第1順位から第3順位の相続人は、先順位の相続人が誰もいない場合にはじめて相続人となります。

たとえば、被相続人に配偶者と2名の子どもがいる場合はこの3名が相続人となり、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

一方、先ほど解説したように、遺留分を有するのは配偶者相続人と第1順位の相続人、第2順位の相続人のみです。

第3順位である兄弟姉妹や甥姪は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分の権利はありません。

割合

遺留分と法定相続分では、割合が異なります。

遺留分は原則として、法定相続分の2分の1です。

ただし、第2順位の相続人だけが相続人となる場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。

放棄の方法

遺留分と法定相続分では、放棄をする方法が異なります。

法定相続分(相続人としての権利)の放棄は、被相続人の存命中にはできません。

相続放棄をするには、相続開始から原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

一方で、遺留分の放棄は、被相続人の生前にすることも可能です。

生前に遺留分放棄をするには、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

また、相続開始後の遺留分放棄は自由に行うことができ、特別な手続きは不要です。

遺留分請求の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、次の2つです。

- すべての遺産

- 一定の生前贈与

ここでは、それぞれの概要を解説します。

すべての遺産

被相続人のすべての遺産は、遺留分計算の基礎に含まれます(民法1043条)。

遺産とは、たとえば被相続人名義の不動産や預貯金、有価証券、車、貸付金などです。

一方、被相続人に借入金などの債務があった場合は、これを控除して遺留分を計算します。

一定の生前贈与

次の生前贈与は、遺留分計算の基礎に含まれます(同1044条)。

- 相続人以外の者に対して、被相続人が相続開始前の1年間にした贈与

- 相続人に対して、被相続人が相続開始前の10年間にした贈与

また、被相続人と贈与を受けた者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、何年前にしたものであっても遺留分計算の基礎に算入されます。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合と計算方法は次のとおりです。

遺留分割合

全体の遺留分割合は、原則として2分の1です(民法1042条)。

ただし、被相続人の直系尊属(父母など)のみが相続人である場合には、例外的に3分の1とされます。

そして、相続人が複数いる場合にはこれに法定相続分を乗じます。

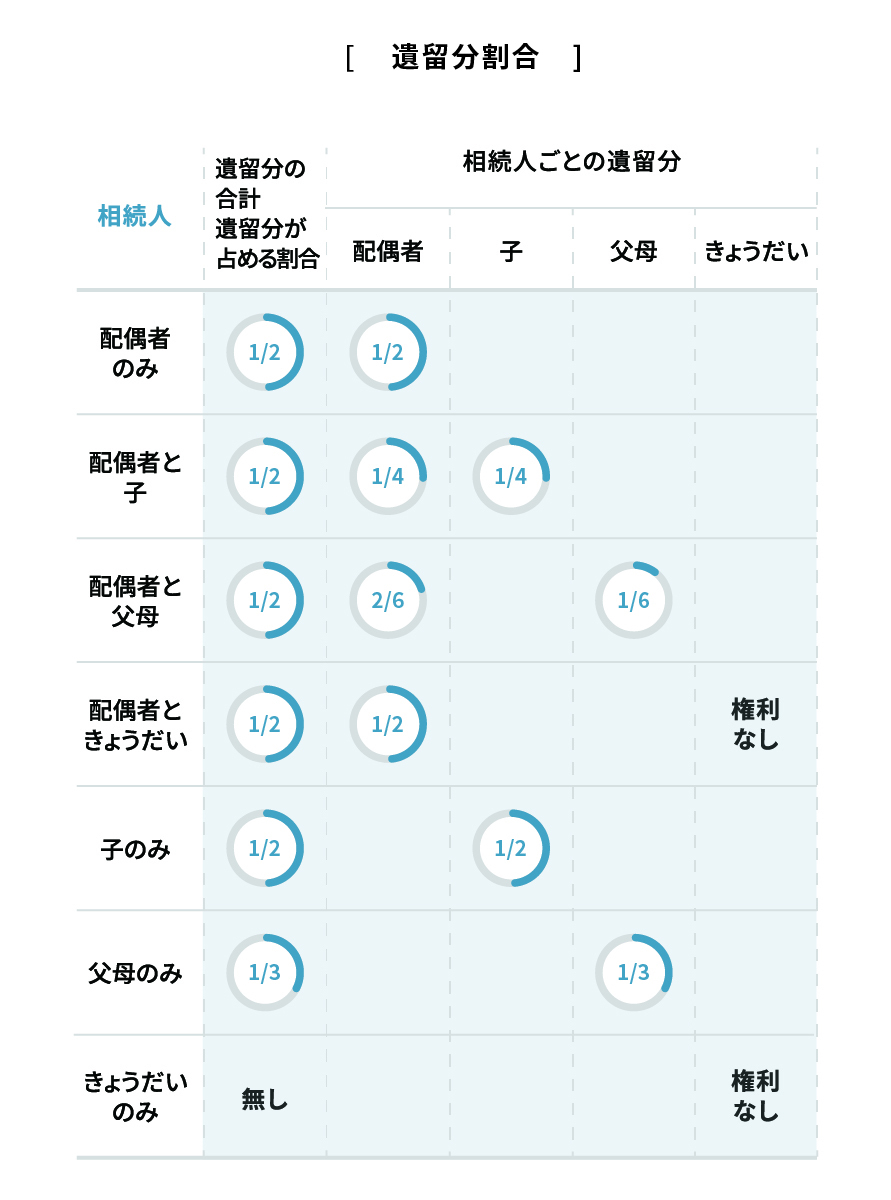

ケースごとの遺留分割合を図にまとめると次のとおりです。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は、次の合計額です(民法1043条、1044条)。

- 相続開始時点における被相続人の財産総額-債務総額

- 被相続人が相続開始前10年間に相続人に対してした、婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与の価額

- 被相続人が相続開始前1年間に、相続人以外に対してした贈与の価額

ただし、贈与は単に期間のみで区切るのではなく、被相続人と贈与を受けた者(「受贈者」といいます)が共に遺留分権利者に損害を加えることを知ったうえでした贈与は、これら以前の分も遺留分計算の基礎に算入されます。

遺留分の計算例

上の解説を踏まえて、遺留分の計算例を紹介します。

前提は次のとおりです。

- 相続人:配偶者、長男、二男

- 相続開始時点における被相続人の「遺産総額-負債総額」は1億1,000万円

- 被相続人は2年前に、生計の資本として、長男に現金1,000万円を贈与している

この場合における遺留分の計算方法は、次のとおりです。

- 遺留分算定の基礎となる財産:1億1,000万円+1,000万円=1億2,000万円

- 個々の遺留分割合

- 配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

- 長男:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

- 二男:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

- 個々の遺留分額

- 配偶者:1億2,000万円×4分の1=3,000万円

- 長男:1億2,000万円×8分の1-1,000万円(長男が受けた生前贈与)=500万円

- 二男:1億2,000万円×8分の1=1,500万円

遺留分を侵害する内容の遺言は有効?

遺言と遺留分は、どちらが優先するのでしょうか?

遺留分と遺言との関係は次のとおりです。

遺留分を侵害する内容の遺言も有効

遺留分を侵害する内容であるからといって、遺言が無効になるわけではありません。

遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言方式などに問題がなければ有効です。

そのため、配偶者と長男、二男の3名が相続人である場合であっても「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作ることは可能であり、相続が起きた後には実際に長男がいったん全財産を受け取ることとなります。

遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求が可能

遺言によって遺留分が侵害された場合には、遺言で多くの遺産を受け取った者に対して、「遺留分侵害額請求」をすることができます。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

たとえば上のケースであれば、被相続人の配偶者と二男はそれぞれ、遺産を多く受け取った長男に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分侵害額請求をされると、長男は請求者である配偶者や二男に対して、侵害した遺留分相当額の金銭を実際に支払わなければなりません。

一括で支払うことが難しい場合には、分割払いの交渉をすることとなります。

なお、遺留分侵害額請求は以前、「遺留分減殺請求」と称され、法律上、原則として現物返還をすることが求められており、金銭での返還は例外的な位置づけでした。

現物返還とは、たとえば遺産である土地を遺言によって長男が取得した場合において、この土地の共有持分の返還を求めることなどです。

これが2019年(令和元年)7月1日に施行された改正によって金銭請求へと改められ、名称も「遺留分侵害額請求」となっています。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求をする基本の流れは次のとおりです。

ここでは、配偶者と長男、二男の3名が相続人である場合であるところ、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があったとの前提で解説します。

なお、遺留分侵害額請求は遺留分の権利を持つ者の全員(例の場合には、配偶者と二男)が共同して行う必要はありません。

たとえば、配偶者は長男に対して遺留分を請求せず、二男のみが遺留分侵害額請求をすることも可能です。

当事者間で話し合う

はじめに、当事者間で話し合って解決を図ります。

たとえば上のケースであれば、長男としても「自分が全財産を受け取るつもりはない」と考えている場合もあるでしょう。

この場合には相続人同士で話し合い、遺言とは異なる遺産分けをすることとなります。

内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする

遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判上で請求する必要はありません。

長男が話し合いに応じる姿勢を見せない場合には、遺留分を請求したい配偶者や二男から長男に対して、まずは内容証明郵便を送って遺留分侵害額請求を行います。

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。

口頭や普通郵便などではなく内容証明郵便で請求する理由は、遺留分侵害額請求には時効があり、時効期間内に請求したとの証拠を残すためです。

遺留分侵害額請求の時効期間は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年間(ただし、相続開始などを知らないままであっても、相続開始から10年が期限経過すると請求権が消滅)です。

遺留分侵害額請求をする際には、この時効にもっとも注意しなければなりません。

内容証明郵便による請求の結果、長男が遺留分相当額の支払いに応じれば、この時点で解決となります。

遺留分侵害額請求の調停を申し立てる

内容証明郵便で請求をしてもなお長男が請求額を支払わない場合や、遺留分算定の基礎となる額などについて争いが生じている場合などには、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。

調停とは、裁判所で行う話し合いです。

調停委員が当事者双方に交互に意見を聞く形で話し合いを調整します。

遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停でも話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

訴訟では諸般の事情を勘案のうえ、裁判所が遺留分侵害額請求の可否や金額を決定します。

判決には強制力があり、不服がある場合には、控訴や上告をしてさらに争うこととなります。

遺留分を放棄する方法

遺留分を侵害されたからといって、必ずしも遺留分侵害額を請求しなければならないわけではありません。

遺留分の権利は放棄をすることも可能です。

ただし、遺留分を放棄する方法は相続開始の前後で次のように異なっています。

相続開始前に放棄する方法

遺留分は、相続開始の前に放棄をすることも可能です。

ただし、生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受けなければなりません(民法1049条1項)。

なぜなら、遺留分の放棄は重大な不利益をもたらす可能性があり、他の相続人などが無理やり放棄させるような事態を避ける必要があるためです。

稀に「私は決して遺留分の請求をしません」などとの念書を生前に書かせる場合もあるようですが、このような念書に法的な効力はありません。

また、家庭裁判所は、遺留分放棄について許可をするにあたり次の3点を考慮します。

遺留分放棄の許可を申し立てるにあたっては、これらの要素を満たしているのかを確認するとよいでしょう。

- 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること

- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること

- 遺留分放棄の十分な見返りがあること

そのため、たとえば「関係性の悪い二男には遺産をあげたくないから、遺留分放棄をさせよう」などということはできません。

いくら被相続人であっても強制的に遺留分放棄をさせることはできないうえ、生前の遺留分放棄にはそれなりの見返りがなければ応じてくれないと予想されるためです。

一方で、会社経営者である被相続人が長男に経営を承継させたいと考えており、二男も今のところこれに協力的であるものの、将来万が一にも翻意されるリスクを減らすため、まとまった資金を二男に渡す代わりに遺留分放棄をしてもらうなどの対策は、検討する余地があるでしょう。

相続発生後に放棄する方法

生前の放棄とは異なり、相続発生後の遺留分放棄には、特に方式や要件などの制限はありません。

そもそも遺留分侵害額請求には時効があるため、遺留分侵害額請求をしないままこの時効期間を経過した場合には、事実上遺留分を放棄したこととなります。

また、今後も良好な関係を保ちたいなど遺産を多く受け取った相手の心理的負担を軽減させたい場合には、「遺留分侵害額請求はしません」などと記載した念書をあえて差し入れることも一あるでしょう。

先ほど解説したように相続開始以前に記載したこのような念書に法的な効力はない一方で、相続開始後に作成したものであれば、基本的には遺留分放棄の効果が生じるものと考えられます。

遺留分でお困りの際はAuthense法律事務所へご相談ください

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害した遺言書も有効である一方で、遺留分を侵害する内容の遺言書を遺した場合には、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

そのため、遺言書作成時には遺留分侵害額請求がされる可能性を念頭に置き、遺言内容を慎重に検討する必要があるでしょう。

将来に問題を遺さない遺言書の作成をご検討の際には、弁護士などの専門家へご相談ください。

また、相続発生後に遺留分を侵害する内容の遺言書に不満がある場合には、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

ただし、遺留分侵害額請求には時効があり、この時効期間内に請求しなければなりません。

遺留分侵害額請求にあたっては、遺留分算定の基礎となる財産の額について見解の相違が生じることも少なくなく、当事者間での解決が難しい場合もあるでしょう。

そのため、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うのがおすすめです。

Authense法律事務所では、遺言書の作成などの生前対策や相続トラブルの解決に力を入れています。

遺留分に配慮した遺言書を作成したい際や、遺留分侵害額請求についてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。 これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。 また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。

相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割につながります。

亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどってすべての相続人を調査したりするには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。

また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力