今回は、大阪弁護士会所属で相続問題や企業法務に精通する弁護士・三津谷周平氏が、フリーランス新法のポイントを実務に基づいて解説します。

目次隠す表示する

登壇者紹介

三津谷 周平 (大阪弁護士会)

大阪弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。

相続問題、企業法務を中心に取り扱う。Authense法律事務所大阪オフィス支店長としてマネジメントも行っている。

企業が抱える経営課題や中小企業の事業承継問題、IT、DXやベンチャービジネスの分野に至るまで、法的な視点にとどまらない実践的なアドバイスの提供を志向している。人々の知識のアップデートの一助となるべく、相続や人事労務管理に関するセミナー講師も数多く務めるなど、日々精力的に活動をしている。そのほか、SNSの普及により増加するインターネット上の誹謗中傷問題への法的対応に対しても大きな意欲を持つ。

セミナー概要

- 登壇者紹介

- フリーランス新法とは

- 新法の適用対象となる者は?

- 義務と禁止行為

- 取引の適正化について

- 就業環境の整備

- 違反行為への対応について

- 参考文献

資料の中身を一部公開

「まだ間に合うフリーランス新法 法務部が知っておきたい「NG」対応例」

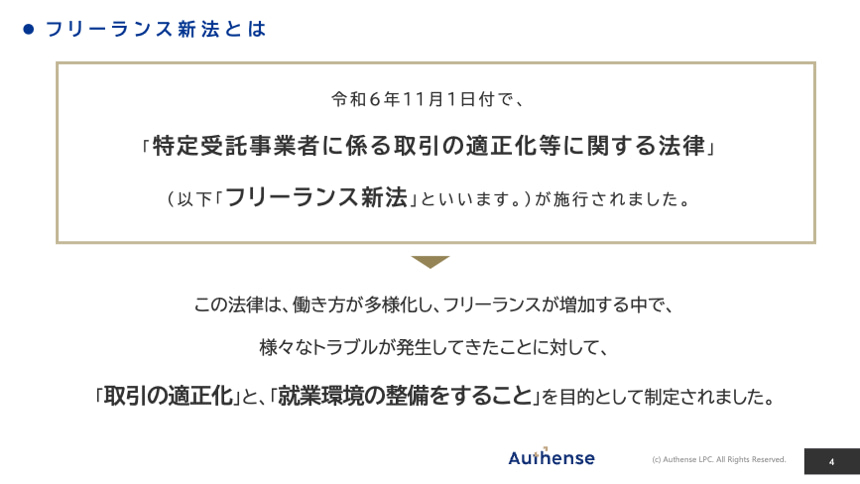

フリーランス新法は、すでに11月1日から施行されています。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

この法律が定められた背景は、耳にされている方も多いと思います。

昨今、働き方が多様化して、フリーランスが非常に増加しております。

フリーランスが増加するのに合わせて、なかなか法整備等が進んでいなかったこともあり、立場がそこまで強くないフリーランスと事業者との間で、様々なトラブルが発生していたという事情があります。

今後もフリーランスの増加が見込まれる中、そういったことに何も対応しないのはさすがにいけないだろうと、今回「取引の適正化」と「就業環境の整備をすること」を目的として、フリーランス新法が制定されたという背景があります。

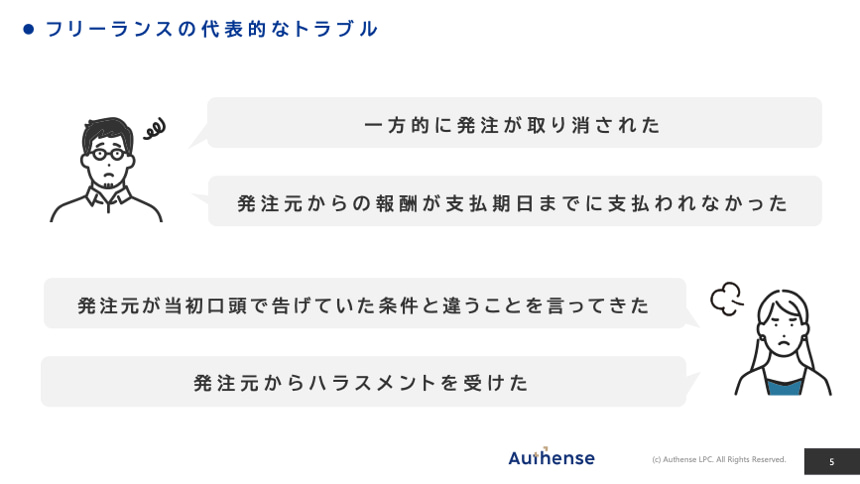

フリーランスの代表的なトラブルについて、1度は耳にされたことのあるようなものを挙げています。

「一方的に発注が取り消された」「発注元からの報酬が支払期日までに支払われなかった」「発注元が当初口頭で告げていた条件と違うことを言ってきた」「発注元からハラスメントを受けた」等のトラブルが発生している中で、何か対策をしなければいけないと、今回の新法が制定され、施行されました。

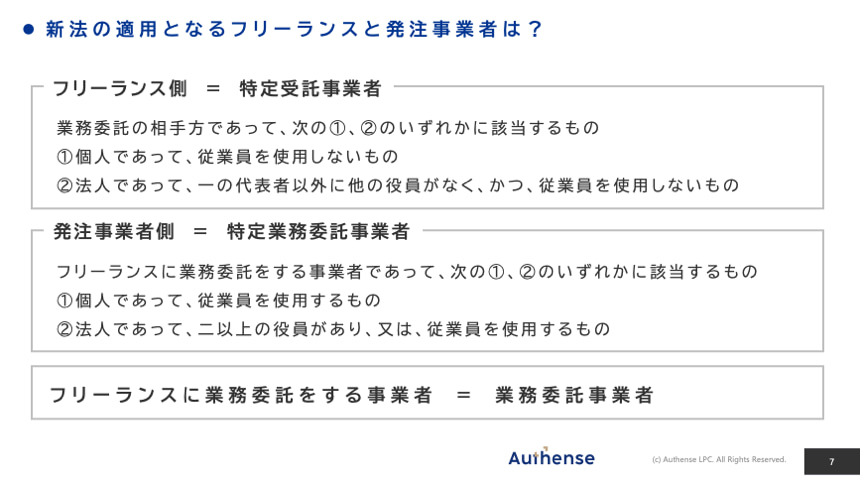

では、このフリーランス新法が適用されるのはどういうものかをお話しします。この法律では、新法の適用となるフリーランスと発注事業者を定めています。

まず、適用対象となるフリーランスは、大前提として業務委託の相手方、つまり仕事を依頼する相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するものになります。

①が「個人であって、従業員を使用しないもの」で、本当にお1人で仕事をされているような方です。

②が「法人であって、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの」と定められています。

続きは会員の方限定となります。

無料会員登録いただくと続きをお読みいただけます。

-

この記事に関するお問い合わせ Contact

掲載内容や業務に関するお問い合わせは

Contact

こちらまで -

資料請求はこちらから Request Documents

弁護士法人Authense法律事務所の

資料請求

サービス資料をダウンロードいただけます。 -

会員登録はこちらから Sign Up

会員にご登録いただくと、ここでしか読めない

新規会員登録

全ての会員記事をお読みいただけます。